di Silvano Danesi

Massoneria e Chiesa cattolica

Il 21 dicembre 1996 il Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia Virgilio Gaito fa pervenire a Giovanni Paolo II (1978-2005) l’onorificenza dell’Ordine di Galilei. L’omaggio è accompagnato da una lettera (pubblicata nel 2013 nel libro Vaticano massone di Giacomo Galeazzi e Ferruccio Pinotti) nella quale Gaito, insieme al cardinale Silvio Oddi, allora prefetto della Congregazione per il Clero, dichiara che «è giunto il momento di lanciare un doveroso appello alla riconciliazione che ponga fine a questa secolare incomprensione tra Chiesa Cattolica e Massoneria». Il papa respinge l’onorificenza.

È del tutto impropria, per usare un eufemismo, questa ansia di riconciliazione, se non si inizia con il togliere di mezzo il vulnus iniziale di una massoneria incardinata in un vertice regale che è anche vertice della Chiesa anglicana. C’è comunque da chiedersi, in una stagione di dialogo inter-religioso, e non di scontro, come al tempo della scomunica, come si possa pensare che i massoni siano una setta pericolosa per chi crede nel dio dei cristiani, visto che il Grande Oriente, al quale abbiamo fatto cenno in esordio di questo scritto, è incardinato nella massoneria inglese che è anglicana.

In ogni caso, va chiarito, una volta per tutte, che la Massoneria è altro dai vari riti e, soprattutto, è altro da organizzazioni para-massoniche, pseudo massoniche, conciliaboli occultisti, sette di vario genere e specie, soprattutto se il loro esoterismo si avvale di ritualità sedicenti magiche o, addirittura, sataniche.

La Massoneria è fatta di tre gradi: Apprendista, Compagno e Maestro. I suoi rituali sono noti. Il resto è altro.

La Massoneria, contrariamente a quanto afferma la Bolla “In eminenti apostolatus specola” di Clemente XII, 1738, non riunisce “con stretta e segreta alleanza” uomini di “qualunque religione e setta”, ma uomini e donne liberi che hanno come fine la conoscenza.

Le istituzioni massoniche sono note alle autorità dello Stato e non c’è alcun segreto che non sia quello che riguarda ogni singolo massone in rapporto con il proprio sguardo noetico, ossia, l’attività del “pensiero noetico”, quel pensiero che ha per oggetto la “cosa intelligibile”, che è altro dalla “cosa sensibile” (aisthesis).

È ora di chiudere definitivamente la questione del segreto, non tanto per compiacere la Chiesa cattolica, ma per eliminare discussioni su ciò che è inesistente.

La Massoneria non ha alcun segreto proprio, ma ha un metodo conoscitivo che affina ogni singolo appartenente a comprendere ciò che è racchiuso nei simboli, negli archetipi, nei miti, nei testi sapienziali, ossia nella Tradizione della conoscenza dell’umanità, non necessariamente trasmessa con il linguaggio sequenziale razionale.

In uno dei Vangeli gnostici ritrovati a Nag Hammadi, chiamato Vangelo di Filippo (II secolo), è scritto: “La verità non è venuta al mondo nuda, ma è venuti in simboli ed immagini. Esso non la riceverà in altra maniera”.

Cercare la verità anche (non solo) mediante lo studio dei simboli, degli archetipi, dei miti non ha nulla a che vedere con sette di varia natura e non collide con alcuna religione.

Va chiarito che la ritualità massonica, che trae il proprio linguaggio dalla tradizione muratoria dei costruttori di cattedrali, è anch’esso simbolico e come tale va inteso.

Scrive Mózes Hardi che i massoni, “pur ammettendo l’esistenza di Dio, è dio però che non ha nulla in comune con il Dio della Rivelazione, in quanto non è un Dio trascendente e personale, ma piuttosto un «essere», grande architetto dell’universo, al quale si possono assoggettare tutte le interpretazioni soggettive” e aggiunge che “il relativismo massonico implica una totale avversione ai dogmi di fede” [1].

Mózes Hardi, un giovane studioso presentatomi dall’amico Mario Bertulli (un calzolaio che intratteneva una relazione epistolare con Jacques Le Goff), aveva da poco concluso i suoi studi con una tesi alla Pontificia Università Lateranense dal titolo: “La normativa e i documenti della Chiesa nei confronti della Massoneria”, con tanto di imprimatur di Monsignore Rino Fisichella, Rector Universitatis.

La tesi è del 2005 e nell’introduzione del testo a stampa che l’autore mi ha donato, il giovane Mózes Hardi scrive: “Nonostante nell’attuale Codice di Diritto Canonico non sia più menzionato esplicitamente che l’appartenenza alla massoneria sia motivo di scomunica, un giorno prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice, il 26 novembre 1983, per evitare fraintendimenti in proposito, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha diffuso una Dichiarazione approvata speciali modo dal Sommo Pontefice Giovanni Paolo II; in questa è sottolineato il fatto che l’omissione della massoneria è dovuta ad un criterio redazionale seguito anche per altre associazioni, in quanto comprese in categorie più ampie. La Congregazione comunque afferma che rimane immutato il giudizio negativo della Chiesa nei riguardi delle associazioni massoniche, poiché i loro principi sono sempre stati inconciliabili con la dottrina della Chiesa, perciò l’iscrizione rimane proibita e i fedeli che vi si iscrivono sono in stato di peccato grave e non possono accedere alla Santa Comunione”. [2]

Mi pare una posizione chiara e difficilmente aggirabile in teoria e aggirata costantemente nella pratica da eminenti esponenti della Chiesa.

I Massoni devoti e il contrasto con i protestanti

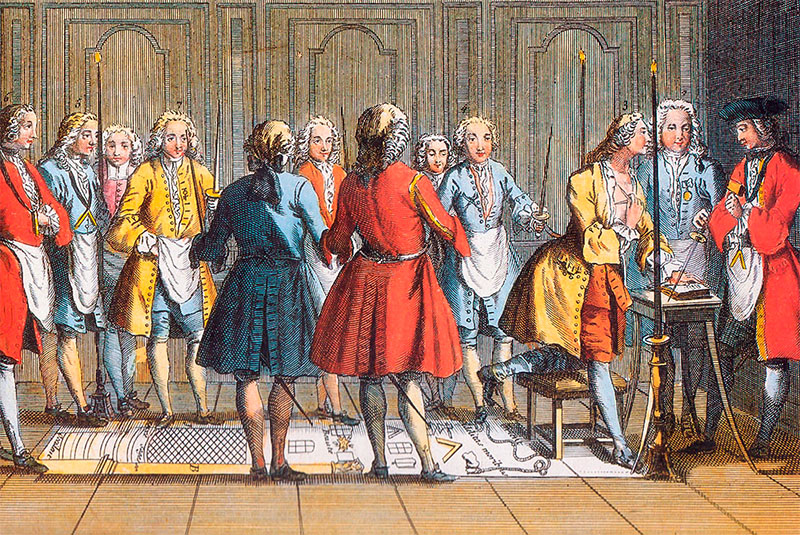

Mózes Hardi distingue nettamente tra massoneria operativa e massoneria speculativa e traccia un confine preciso nel 1717, quando nasce la massoneria inglese hannoveriana e protestante, che dà origine alla prima condanna della Chiesa cattolica: quella del 1738.

“La prima Bolla papale relativa alla massoneria – scrive Mózes Hardi – risale al 1738, data di poco posteriore alla nascita della massoneria moderna (1717), ad opera di un gruppo di protestanti che ruppero con l’antica organizzazione cattolica dei liberi muratori”.

La prima scomunica, dunque, è il frutto delle guerre di religione in atto fra protestanti e cattolici e la massoneria è preda degli uni e degli altri.

Mózes Hardi ricorda, e il suo punto di osservazione è assai interessante, in quanto è quello di un dottore di Diritto Canonico della Pontificia Università Lateranense, che un’altra “caratteristica della massoneria operativa a cui si deve prestare attenzione era quella della sua devozione alla Chiesa cattolica. Infatti, questo principio venne mantenuto in tutti gli statuti massonici fino a quando, nel 1721, al pastore presbiteriano James Anderson venne affidato il compito di riformulare le antiche costituzioni alle quali furono apportate lievi, ma sostanziali modifiche; infatti, sarà proprio la «tolleranza» religiosa e politica che prenderà il sopravvento e determinerà la nuova massoneria inglese”. [3]

“Queste corporazioni continuarono durante tutto il Medio Evo – continua Mózes Hardi – a beneficiare di privilegi e protezioni particolari. Vi furono papi, quali Bonifacio V (1110), Nicolò III (1277), Benedetto XII (1331), che riconobbero loro il diritto di governarsi secondo statuti propri, con esenzioni da oneri e obbligazioni locali e di potersi trasferire di paese in paese liberamente”.

“La denominazione «Liberi Muratori» – scrive in proposito Philaletes – deriva dal diploma rilasciato loro da papa Nicolò III, nel 1277 e confermato nel 1344 da Benedetto XII. Questi Liberi Muratori si chiamavano prima Muratori di San Dionigi e di San Giovanni. Essi costruirono come prototipo del tempio la cattedrale dedicata a san Dionigi, quale modello simbolico di tutte le chiese che dovrebbero essere costruite secondo dettami del rito, perché siano come un libro nel quale ogni iniziato possa leggere tutti i misteri dell’Antico e del Nuovo Testamento”. [4]

Come ho scritto nel mio: “Le radici scozzesi della Massoneria”, la prima gilda costituita sul continente è quella di Strasburgo e l’esempio è seguito in numerose città tedesche, austriache, ungheresi. Già il 25 aprile 1459 i maestri architetti di tutte le logge si riunirono a Ratisbona dove elaborarono uno statuto comune alla professione e alle logge. Formarono una confraternita con a capo l’architetto della cattedrale di Strasburgo e fissarono riunioni annuali di tutte le provincie e saltuarie riunioni plenarie che si tennero nel 1464 e nel 1469. La gilda ottenne il privilegio di Massimiliano I, che il 3 ottobre 1447 prese la confraternita sotto la sua protezione: d’altronde il suo interesse per l’occultismo e i suoi continuativi rapporti con l’abate Tritemio (1462-1516) benedettino, esoterista, astrologo, scrittore, lessicografo, crittografo, occultista sono ben noti. Tritemio fu in relazione con Cornelio Agrippa e con cabalisti e alchimisti.

Nello Statuto dei Tagliatori di Pietre di Strasburgo (1459), un importante documento scritto in tedesco antico e con parole derivate dal gergo operaio, si legge, in esordio: “In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e della gloriosa Madre Maria, alla memoria eterna dei Santi Quattro Coronati, loro beati servi”.

Lo Statuto è stato approvato dal capitolo di Ratisbona il 25 aprile 1459, ratificato a Spira il 9 aprile 1464 e dall’imperatore Massimiliano I nel 1488; successivamente è stato confermato dagli imperatori da Carlo V e Ferdinando I.

Nel Poema Regius è scritto: “A questa assemblea furono stabiliti dei punti dai grandi signori ed anche dai maestri, che chiunque volesse apprendere quest’arte e appartenervi doveva amare Dio e la Santa Chiesa”.

Il rapporto tra le corporazioni muratorie è, come ho scritto nel mio: “Le radici scozzesi della Massoneria” non conflittuale, ma di collaborazione, così come si conviene tra committente di un’opera e i progettisti e gli esecutori della stessa.

Il rapporto si affievolisce nel Rinascimento e si spezza con la costituzione della Massoneria moderna inglese protestante nel 1717 e con i principi contenuti nelle Costituzioni di Anderson.

Nelle Costituzioni del 1723 il massone non è uno stupido ateo, né un libertino irreligioso. Nelle Costituzioni del 1738 viene aggiunto che il massone è obbligato “ad osservare la legge morale come un vero Noachide”. I figli di Noè sono l’Umanità. Si va oltre il cristianesimo e le leggi mosaiche.

Con le Costituzioni del 1756 si torna alla formulazione del 1723.

Inoltre nel testo di Anderson si dice che “nei tempi antichi i Massoni erano obbligati in ogni paese di professare la Religione della loro Patria o Nazione, qualunque essa fosse”.

Il conflitto, pertanto, era evitato alla radice, ma oggi prosegue Anderson, ossia nel 1723, “si trova più a proposito di obbligarli soltanto a seguire la Religione sulla quale tutti gli uomini sono d’accordo” e ne traccia le caratteristiche in chiave genericamente morale.

Una scomunica tutta politica

Don Ernesto Pisoni, in un articolo contenuto nel volume edito da Sugarco nel 1978, a proposito della scomunica comminata ai massoni da Clemente XII il 24 aprile 1738 con la Bolla In Eminenti, sostiene che il documento presenta “strane anomalie di stesura soprattutto laddove si motiva la condanna con queste testuali parole: «Per sbarrare la via tanto larga che potrebbe condurre alla penetrazione non punita dell’ingiustizia anche in base ad altri motivi a noi noti, giusti e legittimi, abbiamo ritenuto giusto ed abbiamo deciso di condannare e proibire le dette Società, Circoli, Associazioni Segrete, Assemblee e Bande Clandestine note con il nome di Massoni o con qualsiasi altra denominazione». Come ha fatto giustamente notare qualche studioso (cfr. R. Esposito, Le buone opere dei Laicisti degli Anticlericali e dei Framassoni, Ediz. Paoline, 1970) questo documento – sottolinea don Pisoni – pecca di incongruenza giuridica là dove emette una grave sentenza di condanna contro gente che mantiene il segreto, senza assicurarsi circa il contenuto di tale segreto e un paio di righe dopo nasconde gli ulteriori motivi della sua decisione come un segreto. Forse tale anomalia trova giustificazione nel fatto che il pontefice Clemente XII era già cieco e gravemente ammalato quando il documento fu emesso e fu il cardinale segretario di Stato Giuseppe Firrao che gli sorresse la mano per firmare la bolla. Un Papa che fosse stato nel pieno possesso delle sue facoltà non avrebbe forse avallato un documento nella forma piuttosto contorta e non del tutto congruente con lo stilus curiae. Questo testo, ritenuto abbastanza anomalo anche per gli studiosi di parte cattolica è forse il frutto di un clima emotivo, più politico che morale, che lo fa assomigliare ad una condanna sommaria senza appello più che un motivato provvedimento pastorale”.

La scomunica di Clemente XII sembrerebbe, pertanto, viziata fin dall’origine, sia per il contenuto, sia per la forma, sia, infine, per la dubbia attribuzione alla volontà del Papa.

Con buona pace per Don Pisoni, che si arrampica sui vetri, il testo della Bolla di Clemente XII condanna gli aderenti alla Massoneria con la pena di scomunica latae sententiae e afferma che “ognuno debba assolutamente astenersi dalle dette Società, Unioni, Riunioni, Adunanze, Aggregazioni o Conventicole, sotto pena di scomunica per tutti i contravventori, come sopra, da incorrersi ipso facto, e senza alcuna dichiarazione, dalla quale nessuno possa essere assolto, se non in punto di morte, da altri all’infuori del Romano Pontefice”.

La scomunica nel diritto canonico

La scomunica è entrata nel Codice di Diritto Canonico promulgato in data 27 maggio 1817 e, in questo documento, scrive don Pisoni, “ assume una meno anomala formulazione permettendo agli esegeti pacati e attenti di sollevare qualche sottile «distinguo» già sul testo canonico che così suona: (Canone 2335) «Coloro che danno il loro nome alla setta Massonica o alle altre Associazioni della medesima specie che tramano contro la Chiesa e contro le legittime Autorità Civili, contraggono ispo facto la scomunica semplicemente riservata alla santa Sede». A differenza che nella Bolla, nel Canone è data una motivazione «religiosa» della condanna e si restringe il campo della censura a quelle Associazioni che realmente tramano contro la Chiesa o le legittime Autorità Civili”.

Qui deve intervenire l’analisi storica, che deve circostanziare accuratamente tempi, modi e luoghi ove il conflitto non con la Chiesa in quanto istituzione religiosa, ma con la Chiesa in quanto sedicente erede dell’Impero romano si è svolto, non solo con la Massoneria, ma con una lunga serie di istituzioni, di personaggi illustri, di re e imperatori.

“La Massoneria comunque – scrive don Pisoni – non ha avuto un’origine anticlericale, la Chiesa l’ha condannata in un momento in cui pensava che questa associazione per la sua segretezza ed atmosfera di cospirazione cui amava spesso circondarsi tramasse contro di essa e contro le legittime autorità”.

Uno dei più gravi e usuali errori della storiografia massonica è quello di datare la nascita della Massoneria al 21 giugno del 1717, quando fu fondata la Gran Loggia d’Inghilterra.

La costituzione della Gran Loggia d’Inghilterra, voluta dai regnanti protestanti di origine tedesca Hannover, i quali avevano esiliato gli Stuart, rappresenta l’interruzione di una tradizione.

Gli Stuart, esiliati a Parigi e Roma, come ho tentato di dimostrare nel mio: “Le radici scozzesi della Massoneria”, erano i legittimi rappresentanti di una Massoneria tradizionale che non ha mai avuto conflitti con la Chiesa cattolica a meno ché non si voglia risalire al confronto secolare che ci fu, e per lungo tempo, tra la Chiesa cristiana celtica e quella romana. Confronto di ben alta natura e importanza di quello instauratosi tra la Chiesa anglicana e quella Cattolica, essendo la prima nata non per questioni religiose, ma solo ed esclusivamente per questioni politiche, come dimostrano le vicende storiche legate a Enrico VIII.

L’attività massonica dei residenti inglesi

L’attività massonica dei «residenti» inglesi sul continente e, in particolare in Italia, non poteva che essere motivo di irritazione per la Santa Sede. Dai rapporti dei nunzi pontifici, infatti, come fa opportunamente osservare Padre Rosario F. Esposito, in un suo articolo contenuto nel volume: “La libera Muratoria” edito da Sugarco e al quale ho già fatto cenno, “la Santa Sede deduceva in primo luogo l’origine «protestante» della Massoneria simbolica e i contenuti «eretici» dell’Istituzione”.

Le altre Bolle di condanna non sono meno motivate da questioni politiche della prima.

La seconda Bolla di condanna, firmata da Benedetto XIV (Providas Romanorum Pontificum del 18 maggio 1751) trova le motivazioni in quanto si stava agitando nel napoletano. Vi si legge: “Giudichiamo doveroso, con un nuovo intervento della Nostra autorità, sostenere e confermare, in quanto lo richiedono giusti e gravi motivi, le provvide leggi e le sanzioni dei Romani Pontefici Nostri Predecessori”. Benedetto XIV fa un’affermazione dottrinale importante, quando sostiene che “fra i gravissimi motivi delle predette proibizioni e condanna esposti nella sopra riportata Costituzione ve n’è uno, in forza del quale in tali Società e Conventicole possano unirsi vicendevolmente uomini di qualsiasi religione setta; è chiaro quale danno si possa recare alla purezza della Religione cattolica”.

Durante il porntificato di Pio VI (1775-1799) si sviluppa la massoneria egizia di Cagliostro, condannata dal Santo Uffizio.

Il 13 settembre 1821 Pio VII pubblicò la costituzione apostolica Ecclesiam a Ieasu Christo nella quale condannava la Carboneria, ritenuta un’emanazione massonica.

Leone XII, reso inquieto dai moti costituzionali, il 13 marzo 1825 pubblicò l’enciclica Quo graviora dichiara la Massoneria nemica della Chiesa.

Pio VIII nell’enciclica Traditi humilitati del 24 maggio 1830 considerò la Massoneria come fonte della rovina sociale e la condannò in linea con i suoi predecessori.

Gregorio XVI nella sua enciclica Mirari vos del 15 agosto 1832 si esercita in affermazioni assurde. “Si tratta – scrive Padre Rosario F. Esposito – di un documento molto umiliante, che indica come «deliri» tutte le libertà: di pensiero, di parola, di stampa, di religione”. La Massoneria, ovviamente, è indicata come massima responsabile di tutte queste scelleratezze, ma al contrario dei suoi predecessori Gregorio XVI non fa cenno a condanne né emana scomuniche.

I documenti antimassonici di Pio IX sono molteplici e motivati da fatti storici ben precisi, ossia i moti risorgimentali, che chiuderanno per sempre il potere temporale del Papa nella ristretta sede del Vaticano. “Le nostre ricerche –scrive Padre Rosario F. Esposito – ci hanno portato a catalogare ben 116 documenti antimassonici piani, così suddivisi: 11 encicliche, 53 lettere e brevi, 33 fra allocuzioni e discorsi, 19 documenti maggiori di Curia”. I più noti sono il Sillabo (8 dicembre 1864 e l’allocuzione Multiplices inter (25 novembre 1864). Pio IX definisce la “tenebrosa setta Massonica, tanto nemica della Chiesa di Dio, tanto pericolosa per la sicurezza dei Regni”.

La condanna teologica della Massoneria di Leone XIII

Leone XIII è stato il Papa che nella condanna alla Massoneria ha superato anche Pio IX, sia con motivazioni politiche, conseguenti alla costruzione dello Stato unitario italiano, che è avvenuta a discapito dei territori papalini, sia con motivazioni teologiche.

Nella Humanum Genus, oltre a ribadire le condanne dei suoi predecessori e ad affermare la machinatio della Massoneria nei confronti della Chiesa, Leone XIII scrive che risulta chiaro “il loro supremo proposito [dei Massoni], ossia distruggere a fondo tutta quella educazione religiosa e civile che le istituzioni cristiane hanno insegnato, e fondare una nuova dottrina a misura del loro intelletto traendo dal naturalismo i fondamenti e le leggi”. Inoltre Leone XIII accusa la Massoneria di praticare l’indifferentismo religioso, di negare la rivelazione e di esaltare la ragione umana.

Nell’enciclica Praeclara gratulationis del 20 giugno 1894 Leone XIII scrive che la Massoneria “sotto le apparenze di rivendicare i diritti dell’uomo, e di elevare il livello sociale, assale da nemica il cristianesimo; ripudia la rivelazione; vilipende come cose superstiziose i doveri religiosi, i sacramenti e tutte le cose più auguste. Si adopera a strappare l’impronta cristiana al matrimonio, alla famiglia, all’educazione della gioventù, ad ogni pubblica o privata disciplina, togliendo dai cuori dei propri ogni rispetto verso l’autorità, umana e divina. Proclama il naturalismo e sostiene unicamente che con i principi di questo si debba misurare e regolare la verità, l’onestà e la giustizia”.

Nella sua enciclica “Dall’alto”, Leone XIII introduce il concetto di Massoneria setta satanica. Leone XIII, le intenzioni della Massoneria sono così descritte: “Invasate dallo spirito di satana, di cui sono strumento, ardono, come il loro ispiratore, di un odio mortale e implacabile contro Gesù Cristo e l’opera sua; e fanno ogni loro potere d’abbatterla o incepparla”.

Il delirio derivante dalla perdita del potere temporale è del tutto evidente, così come l’utilizzo delle bugie organizzate, in perfetta linea con la storia nefanda e, davvero diabolica, della Santa Inquisizione.

Leone XIII, che regnò dal 1870 al 1903, nella sua lotta contro coloro i quali stavano mettendo le basi del Regno d’Italia, promosse, da perfetto inquisitore, a Trento, nell’autunno del 1896, il primo Congresso Antimassonico Internazionale, per mobilitare tutta la cristianità contro la Massoneria. Le prove delle nefandezze della Massoneria furono tratte dalle testimonianze di Leo Taxil, sedicente ex massone pentito, il quale nel 1987, in una conferenza alla Società Geografica di Parigi confessò di aver inventato tutto.

Il furfante scrisse che il Gran Maestro era in contatto con Satana, dal quale riceveva gli ordini e che nelle riunioni massoniche si sputava sulle ostie consacrate o le ostie erano trafitte su spade. Sull’altare erano collocate fanciulle vergini al servizio di Belzebù e altre insensatezze del genere. Poco importa quanto fosse furfante Leo Taxil, ma è importante ricordare che il libro di Taxil: I misteri della framassoneria, fu addirittura pubblicato a puntate nei giornali cattolici.

Alle accuse alla Massoneria di trarre le proprie idee dal Naturalismo e di essere una setta satanica, fecero seguito iniziative concrete, che si possono ascrivere alla concorrenza. In funzione antimassonica, anti liberale e anti socialista nacquero associazioni cattoliche, società di mutuo soccorso, banche cattoliche (Banco di Roma, Banco Ambrosiano, in seguito tristemente noto, Credito Romagnolo, le Banche Cattoliche del Veneto, le Casse Rurali, le Società cattoliche di assicurazione).

Qui, come è del tutto evidente, Satana ha ben poco a che fare. Chi si agita molto è il Papa politico, che vuole ricostituire il potere perso con la costituzione del Regno d’Italia in altro modo, ossia costituendo un insieme di roccaforti nella società civile. L’attacco alla Massoneria è il risultato del fatto che nel Parlamento e nei governi del Regno d’Italia ci sono molti massoni dichiarati e riconosciuti. Come è del tutto evidente, lo scontro riguarda un ben preciso territorio, in un particolare periodo storico e comunque ha come motivazione la perdita di quel potere temporale che la Chiesa aveva attribuito a sé con un falso storico, ossia con il documento Donatio Constantini, smascherato, come falso, da Lorenzo Valla.

Pio X ha semplicemente ribadito con la Gratum quidem la condanna, nell’occasione, nel 1911, dei festeggiamenti solenni del cinquantenario della proclamazione dell’Unità d’Italia, avvenuta il 17 marzo 1861. Ovviamente non erano state dimenticate altre due date: la fine dello Stato pontificio, avvenuta il 20 settembre 1870, con la presa di Roma e il 1871, quando a Roma fu trasferita la capitale del Regno.

Nel corso del pontificato di Benedetto XV si ha la codificazione canonica del 1917 che con i canoni 2335 e 2336 conferma la scomunica.

Pio XI interviene contro la Massoneria nell’enciclica “Non abbiamo bisogno” pubblicata nel 1931.

Pio XII non interviene nel merito.

Il canone 2335 del 1917 e la scomunica

Benedetto XV, il giorno di Pentecoste del 1917, con Costituzione Apostolica Providentissima Mater Ecclesia promulga il Codex Iuris Canonici, dichiarandolo obbligatorio dal 19 maggio 1918.

Nel Codex Iuris Canonici, il canone 2335 del Liber Vrecita: “Nomen dantes sectae massonicae aliisve eiusdem generis associationubus qua contra Ecclesiam vel legitimas civiles potestates machinantur, contrahunt ipso facto excommunicationem Sedi Apostolicae simpliciter reservatam”.

Nel canone 1240 si legge: “Ecclesiastica sepoltura privantur, nisi ante mortem aliqua dederint poenitentia signa; 1° Notorii apostatae a christiana fide, aut sectae haereticae vel schismaticae aut sectae massonicae aliisve eiusdem generis societatibus notorie addicti”.

Ai Massoni non solo è riservata la scomunica, ma viene negata anche la sepoltura secondo le regole della Chiesa.

Commenta Mózes Hardi: “Bisogna puntualizzare che i ca. 2335 3 2336 [riguardante il clero] attenuavano alcune disposizioni antecedenti: la scomunica era limitata agli iscritti, per cui venivano esclusi i favoreggiatori e chi, pur conoscendone i capi, non li denunciava alle competenti autorità”. [5]

La stagione del dialogo

La ripresa del dialogo, dopo ben due secoli dalla scomunica di Clemente XII, comminata il 24 aprile 1738, avviene nel 1938.

“ Il merito – scrive don Ernesto Pisoni – è di un famoso articolo pubblicato il 15 settembre 1938 da Padre Berteleoot su «La Revue de Paris». Il valoroso gesuita francese in questo articolo continua in pubblico, con estremo coraggio, un discorso da lui iniziato alcuni anni prima col grande storico massone francese Lantoine, gratificato dal titolo spregiativo di «gesuita» dai suoi confratelli per l’atteggiamento aperto e conciliante nei confronti della Chiesa Cattolica. Continuando lo spirito di questo dialogo, Padre Berteleoot analizza e riscopre le origini cristiane della Massoneria, i principi di tolleranza e di rinuncia a contese religiose e a risse per motivi religiosi, la condanna di guerre civili, tanto inaccettabili anche sotto il profilo evangelico; naturalmente il discorso di Padre Berteleoot era condotto con grande abilità e cautela. Egli cominciò a distinguere tra Massoneria e Massoneria e nell’interno dell’istituzione tra massoni e massoni, non disconoscendo gli errori compiuti da una parte, senza mettere troppo in rilievo gli eccessi di difesa e relativi errori compiuti anche dall’altra parte”.

Un altro “primo inizio di disgelo”, come lo chiama Don Pisoni, si ebbe in Austria e Germania, iniziato nel 1928, ancora da un gesuita, Padre Hermann Gruber, il quale ha intessuto un dialogo con due studiosi massoni. Il filosofo viennese Kurt Reichl e lo storico Eugenio Lenouf, ai quali si unì successivamente il segretario generale della Gran Loggia di New York, Ossian Lang. “I colloqui tra Padre Gruber – scrive don Pisoni – e gli esponenti massonici portarono addirittura ad un incontro noto come il Dialogo di Aquisagrana che certamente consentì un primo contatto tra eminenti responsabili delle due istituzioni, contatto non certamente ufficiale ma non per questo meno utile e meno carico di risultati. Lo spirito di Aquisgrana ero lo spirito del dialogo e del confronto, premesse indispensabili per i rapporti non soltanto correnti ma aperti a futuri sviluppi: nessun cedimento dottrinale da una parte o dall’altra ma deciso sgombero del terreno da parte di sovrastrutture leggendarie, polemiche animose e spesso totalmente infondate, e cattive informazioni”.

La storia del rapporto tra Padre Josef Berteloot e Albert Lantoine è stata narrata dal religioso nel volume: Jésuite et Franc Maçon: Souvenir d’une amitié, edito con l’imprimatur della Curia parigina nel 1952 dall’Editore Dervy.

A chi gli rimproverava le sue frequentazioni, Padre Berteleoot rispose, mettendo a nudo il solito metodo delle pubbliche virtù e dei vizi privati dei soliti integralisti: “Potrei citare il nome di molti miei benefattori i quali non si fanno alcuno scrupolo di collaborare con i massoni nei Consigli di Amministrazione in cui vengono difesi i loro interessi politici ed economici”.

Dieci anni dopo, nel 1948, finito il periodo del grande conflitto mondiale, il dialogo riprende, facendo registrare un salto di qualità. I due interlocutori sono il Cardinale Innitzer, arcivescovo di Vienna e il Gran Maestro della Massoneria austriaca Scheichelbauer. Gli incontri si svolsero nella stazione termale di Bad Hofgastein sul tema concordato: “Chiesa e Massoneria in Austria”. Conseguentemente ai colloqui il Nunzio a Vienna, Monsignor Delle Piane, inoltrò a Roma la memoria di due massoni che chiedevano l’abolizione delle censure contro la Massoneria. Un giornalista cattolico, direttore del giornale Die Fürche, il dottor Funder, scrisse al Gran Maestro il 20 gennaio del 1954, per comunicargli il suo dispiacere in seguito ai silenzi di Roma.

Se nel 1948 Vienna si muoveva, alcuni passi importanti venivano fatti anche a Parigi, con la visita del celebre quaresimalista di Nȏtre Dame, P. Riquet alla Loggia massonica Volney di Laval il 18 marzo del 1961, “con – come scrive don Pisoni – le stupende e profonde allocuzioni scambiate in quell’occasione”.

Negli Stati Uniti vanno registrati i rapporti del cardinale Cushing e del vescovo Robert Joyce con la Massoneria americana, delle cui logge furono in più occasioni ospiti dal 1961 al 1965. Il cardinale Cushing il 26 ottobre del 1965 fu ospite d’onore della Loggia Brotherhood di Boston Herald scrisse che quella era la prima volta che un principe della Chiesa Cattolica Romana era ospite della Gran Loggia Massonica del Massachusset.

Nel 1976, come ricorda don Ernesto Pisoni, “l’intero espiscopato di una regione ecclesiastica quale la regione scandinava, prese posizione ufficialmente sul tema Chiesa e Massoneria”. Nel comunicato emesso congiuntamente dagli episcopati danese, norvegese, finlandese e svedese, pubblicato nel bollettino dell’episcopato norvegese «Sankt Olaw» nel mese di giugno 1967”, si rendeva noto che i membri della Massoneria che intendevano essere cattolici potevano essere individualmente ammessi, senza rinunciare ad essere membri attivi della Massoneria.

In una lettera datata 19 luglio del 1974 e indirizzata agli episcopati di tutto il mondo, il cardinal Seper, Prefetto per la Congregazione della Dottrina della Fede, mentre riaffermava che rimaneva in vigore la legislazione generale, autorizzava, secondo il parere di don Pisoni, “gli episcopati di tutto il mondo a comportarsi come l’episcopato scandinavo, cioè a decidere sulla liceità per i cattolici d’appartenere alla Massoneria in base alle situazioni locali”.

Nel suo “La Massoneria” (Editrice Queriniana), don Franco Molinari, docente di Storia della Chiesa all’Università statale e professore di Storia Moderna all’Università cattolica, cita il libro Massoni nostri fratelli separati, di Alec Mellor, magistrato francese, cattolico e massone. “La sua posizione – ricorda Molinari – si può sintetizzare in termini estremamente semplici: la Massoneria regolare non cade sotto la scomunica, perché è una scuola di etica sublime e non conduce guerra alla Chiesa”.

Sempre Molinari cita un articolo di Padre Giovanni Caprile sul mensile Jesus (agosto 1981) dove il gesuita scrive, a proposito della stupidaggine ricorrente che i massoni adorerebbero Dio e desterebbero Cristo: «La fede religiosa personale di ciascuno deve essere rispettata. Anche sotto questo profilo, quindi, il nostro interrogativo ammette un’unica risposta: di fronte alla figura di Cristo, la Massoneria rispettava le convinzioni di ciascuno».

“Fondamentalmente, perciò – aggiunge Molinari – si può dire che la Massoneria nutre, verso Cristo, grande rispetto come uomo, come animatore di fraternità universale, come martire dell’umanità. Sul terreno della fede non si entra e non si vuol entrare”.

Con Giovanni XXIII e con Paolo VI il dialogo diventa più intenso.

Nel 1970, un importante moralista cattolico, Padre Häring, rispondendo su Famiglia Cristiana a delle domande di una lettrice scriveva: “La scomunica comminata a coloro che appartenevano alla Massoneria aveva lo scopo di proteggere la fede e di richiamare l’attenzione sul peccato che si commette nel sostenere associazioni ostili alla Chiesa. Tale scomunica oggi subentra soltanto quando, nelle nuove circostanze, si commette un peccato grave” (citazione in Molinari, op. cit).

Al Concilio Vaticano II il vescovo messicano Mendeza Arceo, nei dibattiti conciliari, ebbe a dire: “La Chiesa nostra madre misericordiosa deve cercare la strada del dialogo con la Massoneria sotto la guida dello Spirito Santo”. (citazione in Molinari, op. cit).

Il 17 luglio 1974 il cardinale Franjo Seper, presidente della Congregazione per la Dottrina della Fede, in una lettera al cardinale John Joseph Krol, presidente della Conferenza Episcopale Nordamericana, prende posizione a favore dell’apertura verso la Massoneria: «I laici», scrive Seper, «possono iscriversi alla Massoneria, i chierici no».

Nel prendere in considerazione i casi particolari, sostengono gli aperturisti, bisogna tener presente che la legge penale va sempre interpretata nel senso restrittivo e pertanto si può quindi sostenere che il canone 2335 tocchi soltanto quei cattolici iscritti ad associazioni che cospirano contro la Chiesa.

I Canoni in questione sono:

2335 – “Coloro che danno il proprio nome a una setta massonica o ad altre associazioni dello stesso genere che complottano contro la Chiesa o le legittime autorità civili, contraggono per il fatto stesso la scomunica riservata alla sola Sede Apostolica”.

1374 – “Chi dà il nome ad una associazione, che cospira contro la Chiesa, sia punito con una giusta pena; chi poi tale associazione promuove o dirige sia punito con l’interdetto”.

Sembra dunque che la scomunica del Codice del 1917 non venga più applicata.

Ma puntuale, due giorni dopo, il 19 luglio, la Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede in una notificazione ufficiale smentisce quella lettera e conferma che e sempre in vigore il canone 2335 del Codice di Diritto Canonico contro la Massoneria, con una precisazione: «II predetto canone 2335 riguarda soltanto quei cattolici che si iscrivono ad associazioni le quali di fatto operano contro la Chiesa. Rimane tuttavia in ogni caso la proibizione a chierici, religiosi e membri di istituti secolari di iscriversi alle associazioni massoniche».

Il sottile confine tra latae e ferendae

L’idea che cattolici potessero tranquillamente frequentare la Massoneria si è costruita sul sottile confine esistente tra la formula latae sententiae (sentenze automatiche), adottata fino al nuovo Codice e la formula ferendae sententiae, ossia sentenze inflitte.

Il Codice aggiornato dopo il Concilio Vaticano II ha tolto l’automaticità della scomunica, ma non ha tolto l’interdizione al sacramento della comunione.

“La dicitura del Canone 1374 – precisa Mózes Hardi – non lascia spazio ad equivoci e tratta qui delle pene della categoria ferendae sententiae. La natura di esse, avendo distinto il momento costitutivo dal momento applicativo, richiede il ministero del giudice o del superiore, a seconda cioè che essa vanga applicata mediante la via giudiziaria con la sentenza condannatoria o per via amministrativa mediante il decreto”. [6]

Il Codice del 1983 non cancella la scomunica

Nel nuovo Codice di Diritto Canonico del 1983 e confermato il 26 novembre 1983 dal documento Dichiarazione sulla Massoneria della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, firmato dall’allora prefetto Joseph Ratzinger, poi diventato Papa Benedetto XVI (2005-20013) e approvato da Giovanni Paolo II, è ribadita la condanna e la diffida relativa all’appartenenza alla Massoneria, valendo come interpretazione del Canone 1374.

Nella dichiarazione si legge: “È stato chiesto se sia mutato il giudizio del Chiesa nei confronti della massoneria per il fatto che nel nuovo Codice di Diritto Canonico essa non viene espressamente menzionata come nel Codice anteriore. Questa Congregazione è in grado di rispondere che tale circostanza è dovuta a un criterio redazionale seguito anche per altre associazioni ugualmente non menzionate in quanto comprese in categorie più ampie. Rimane pertanto immutato il giudizio negativo della Chiesa nei riguardi delle associazioni massoniche, poiché i loro principi sono stati sempre considerati inconciliabili con la dottrina della Chiesa e perciò l’iscrizione a esse rimane proibita. I fedeli che appartengono alle associazioni massoniche sono in stato di peccato grave e non possono accedere alla Santa Comunione. Non compete alle autorità ecclesiastiche locali di pronunciarsi sulla natura delle associazioni massoniche con un giudizio che implichi deroga a quanto sopra stabilito, e ciò in linea con la Dichiarazione di questa S. Congregazione del 17 febbraio 1981 (Cf. AAS 73, 1981, p. 240-241). Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, nel corso dell’Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Prefetto, ha approvato la presente Dichiarazione, decisa nella riunione ordinaria di questa S. Congregazione, e ne ha ordinato la pubblicazione. Roma, dalla Sede della S. Congregazione per la Dottrina della Fede, il 26 novembre 1983. – Joseph Card. RATZINGER Prefetto Fr. Jérôme Hamer,O.P.Arcivescovo tit. di Lorium.

Commenta a conclusione del suo studio Mózes Hardi: “Con la promulgazione del Codice dei canoni delle Chiese Orientali, dopo la pubblicazione nel 1983 del Codice di Diritto Canonico della Chiesa latina ed il riordinamento della Curia Romana con la Costituzione Apostolica Pastor Bonus del 28 giugno 1988 «parte essenziale di entrambi i Codici, è giunto così alla sua fase conclusiva il rinnovamento delle leggi della Chiesa voluta dai Pontefici Giovanni XXIII e Paolo VI e dal Concilio Ecumenico Vaticano II» (Giovanni Paolo II) e con la Dichiarazione sulla massoneria Quasitum Est della S.C. Dottrina della Fede, emerge ancora e inequivocabilmente come l’appartenenza sia alla Chiesa sia alla massoneria non sia conciliabile”. [7]

Dal Concilio Vaticano II al 1983 il Magistero non nomina più la massoneria. La Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede interviene nel 1981 solo per una rettifica circa alcune interpretazioni date ad una lettera riservata indirizzata ad alcuni episcopati e divenuta di pubblico dominio.

Dagli anni Sessanta del Novecento sembra in atto un disgelo tra la Chiesa di Roma e la Massoneria. Sembra infatti essersi aperto un dialogo ad opera di vari studiosi cattolici, tra cui padre Giovanni Caprile e padre Rosario Esposito, i principali esperti delle possibili concordanze tra Chiesa cattolica e Massoneria.

Tra l’altro nel 1966 la Conferenza Episcopale scandinavo-baltica autorizza i massoni cattolici o convertiti al cattolicesimo ad operare nelle logge, arrivando a dichiarare: «Le due appartenenze alla Massoneria e alla Chiesa Cattolica sono compatibili».

Così il 17 luglio 1974 il cardinale Franjo Seper, presidente della Congregazione per la Dottrina della Fede, in una lettera al cardinale John Joseph Krol, presidente della Conferenza Episcopale Nordamericana, prende posizione a favore dell’apertura verso la Massoneria: «I laici», scrive Seper, «possono iscriversi alla Massoneria, i chierici no». Sembra dunque che la scomunica del Codice del 1917 non venga più applicata.

Ma puntuale, due giorni dopo, il 19 luglio, la Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede in una notificazione ufficiale smentisce quella lettera e conferma che e sempre in vigore il canone 2335 del

Codice di Diritto Canonico contro la Massoneria, con una precisazione: «II predetto canone 2335 riguarda soltanto quei cattolici che si iscrivono ad associazioni le quali di fatto operano contro la Chiesa. Rimane tuttavia in ogni caso la proibizione a chierici, religiosi e membri di istituti secolari di iscriversi alle associazioni massoniche».

Eppure tra il 1975 e il 1976 dal cardinale Franjo Seper vengono annullate le decisioni di condanna alla Massoneria dell’arcivescovo di Marsiglia da parte della Conferenza Episcopale del Brasile e di quella dell’Inghilterra e del Galles. Inoltre nel 1975 il cardinale messicano Brando Hilela celebra una messa in una loggia massonica e nel 1976 la Conferenza Episcopale di Santo Domingo dichiara: «Non c’è incompatibilità tra essere cattolico e essere massone, come non c’è incompatibilità tra essere cattolico e comunista».

La dichiarazione del prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede Joseph Ratzinger, in data 17 febbraio 1981, ribadisce la validità della scomunica per gli appartenenti alla Massoneria

Un articolo apparso su “L’Osservatore Romano” del 23 febbraio 1985, intitolato “Inconciliabilità tra fede cristiana e massoneria”, fornisce una motivazione ufficiosa della reiterata condanna del 1983. Questo scritto, in particolare, sottolinea che, anche nel caso in cui non vi siano espliciti risultati ostili alla fede cattolica, il metodo massonico è sempre incompatibile con la stessa, in quanto esso si fonda su una concezione simbolica relativistica, del tutto inaccettabile per un cristiano al quale è cara la sua fede.

Non sono mancate, del resto, tra i cattolici, interpretazioni del mondo massonico non solo offensive, ma ridicole, come quelle contenute in un opuscoletto del 1918, dal titolo: “La Massoneria, quel che è, quel che fa e quel che vuole”, edito da “Civiltà cattolica”, la rivista dei Gesuiti., dove si afferma che “… i capi veri della setta massonica sono legati a fil doppio coi capi del giudaismo militante e dipendono da questi, poiché questi nelle alte logge hanno prevalenza del numero”.

Il testo, scritto in forma di dialogo avvenuto su un treno tra un colonnello e un magistrato, fa dire al magistrato: “Per me, che son venuto meglio studiando l’abisso della malizia massonica, meglio ancora mi sono persuaso, che nel suo fondo vi è una sopraffina perfidia giudaica”.

Nel volumetto destinato alla propaganda (appartiene alla collana “Nuovi dialoghi popolari”) la Massoneria viene accusata di organizzare reti di associazioni, leghe di liberi pensatori, società operaie e di mutuo soccorso, corali, orchestrali e di essere al timone di fenomeni come il socialismo, il comunismo, il satanismo.

“La Massoneria—dice il magistrato al colonnello, mentre il treno corre sui binari di inizio Novecento— è l’antichiesa per eccellenza, cioè la chiesa di Satana, in perfettissima contraddizione con quella di Cristo”.

Argomentazioni che stanno in perfetta compagnia con quelle del poeta napoletano Francesco Gaeta, il quale scrisse un volume, edito postumo da Sansoni, dal titolo: “La Massoneria” e rieditato con prefazione di Giovanni Preziosi da Mondadori nel 1944, nella quale il politico italiano, nonché ministro, pubblicista e traduttore, noto in epoca fascista per il suo antisemitismo, scrive, riferendosi ad alcuni scritti antiebraici del Gaeta del 1913: “L’importanza di questo scritto inedito di Gaeta non può sfuggire: quando il poeta così scriveva, il Fascismo non c‘era, il Concordato non era stato definito, i provvedimenti antiebraici e anticosmopolitici non erano stati adottati, la massoneria non era stata soppressa, la suprema conquista d’Italia, operata con ermetismo e inganno dalle forze occulte dell’ebraismo internazionale, non era ancora riconquistata, la guerra ebraica non era iniziata, né quella del 1914 né quella del 1939”.

L’idiozia antisemita, come si vede, accomunava l’opuscolo della propaganda di Civiltà Cattolica e quello del fascistissimo Preziosi e non mancava di essere dichiarata apertamente sin dal primo capitolo del suo libro dal poeta napoletano Francesco Gaeta, il quale scrive. “Che cos’è la massoneria? E’ l’organo della conquista del mondo da parte degli ebrei, a danno ed a spese dei Goim (Plurale di GoJ) che in ebraico sono tutti i non ebrei ed in particolar modo gli occidentali sotto il convenuto titolo di «cristiani», considerandosi Cristo formalmente come il capostipite delle religioni d’occidente, ma sostanzialmente come il simbolo di tutti i popoli non ebrei da assoggettare”.

Di delirio in delirio, la Massoneria diventa il braccio armato e inconsapevole dei perfidi ebrei e così, guarda caso, insieme ai sei milioni di innocento ebrei, Hitler ha sterminato anche 80 mila massoni tedeschi. Sorte risparmiata ai cattolici.

[1] Mózes Hardi, La normativa e i documenti della Chiesa nei confronti della Massoneria, Pontificia Università Lateranense, Roma, 2005

[2] Mózes Hardi, La normativa e i documenti della Chiesa nei confronti della Massoneria, Pontificia Università Lateranense, Roma, 2005

[3] Mózes Hardi, La normativa e i documenti della Chiesa nei confronti della Massoneria, Pontificia Università Lateranense, Roma, 2005

[4] AE Phlilaletes, L’esoterismo dei Rosacroce nella Divina Commedia, Bastogi

[5] Mózes Hardi, La normativa e i documenti della Chiesa nei confronti della Massoneria, Pontificia Università Lateranense, Roma, 2005

[6] Mózes Hardi, La normativa e i documenti della Chiesa nei confronti della Massoneria, Pontificia Università Lateranense, Roma, 2005

[7] Mózes Hardi, La normativa e i documenti della Chiesa nei confronti della Massoneria, Pontificia Università Lateranense, Roma, 2005