di Filippo M. Leonardi

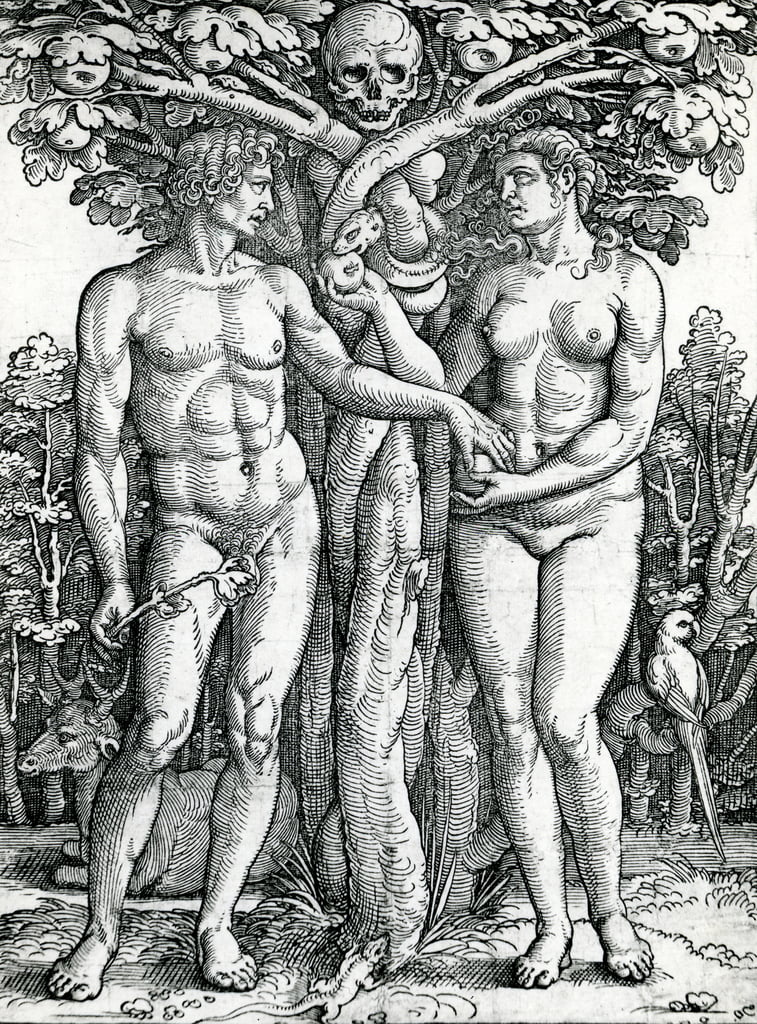

La prima parte del libro della Genesi non ha valore storico, per cui i vari personaggi che vi sono menzionati non devono essere intesi come persone realmente esistite, bensì in senso allegorico, come denominazioni di princìpi cosmologici, in particolare del microcosmo ovvero riferiti alla costituzione dell’essere umano. Di conseguenza, se Adamo indica l’uomo in generale, si può supporre che Eva, in quanto tratta simbolicamente da una parte del corpo dell’uomo, rappresenti effettivamente un organo fisico o una funzione fisiologica. Questa interpretazione è perfettamente plausibile sia per la coerenza del contesto allegorico, sia per il fatto che vi sono altri passi della Bibbia che sono interpretabili allo stesso modo.

In questo caso, per intendere l’allegoria si deve considerare il simbolismo tradizionale secondo cui l’accoppiamento sessuale e la ricerca della conoscenza sono analoghi, sicché in ebraico la parola da’ath è usata sia per indicare la “conoscenza” sia per designare l’atto dell’unione carnale, da cui la nota espressione “conoscere in senso biblico”.

Anche nella lingua greca vi è affinità, se non addirittura parentela, tra i termini γένεσις (generazione) e γνώσις (conoscenza) per cui si ritrova un uso simile del simbolismo sessuale nella mitologia classica: Zeus che concupisce Meti, il cui nome significa “saggezza”, rappresenta simbolicamente l’intelletto che cerca di penetrare la verità. Dopo l’accoppiamento Zeus ingoia Meti incinta per impedirle di partorire, ma è colpito da un forte mal di testa. Per alleviare il dolore Ermes consiglia di aprire il cranio con la scure e il martello, ma quando la fronte di Zeus è spaccata in due, ne scaturisce la dea Athena, che rappresenta simbolicamente l’intelligenza umana che ha sede nel cranio. L’equivalente romano, con il nome Minerva, rivela nell’etimologia il riferimento alla mente e ai nervi, cioè al sistema nervoso che è propriamente l’apparato mediante il quale si esprime la facoltà cognitiva.

Alla luce di queste analogie tra l’ebraico e il greco, possiamo notare un interessante parallelismo tra il racconto della creazione di Eva secondo libro della Genesi e il mito della nascita di Atena: in entrambi i casi c’è un personaggio femminile che è estratto da una parte del corpo di un personaggio maschile mentre questo si trova in uno stato di coscienza alterata, sonno in un caso ed emicrania nell’altro. Ora, se Minerva che esce dal cranio rappresenta chiaramente la facoltà mentale che ha sede nel cervello, l’analogia suggerisce che anche Eva possa riferirsi allo stesso simbolismo. Se questo è vero, l’osso ricurvo che è stato rotto per estrarre Eva dal corpo di Adamo è da identificare con la calotta cranica piuttosto che con la costola. Ma già la forma della costola ricorda la falce lunare che nel simbolismo tradizionale corrisponde al cervello mentre il sole corrisponde al cuore. L’identificazione di Minerva con la Luna trova conferma in Omero che poeticamente la chiama γλαυκώπις che si può tradurre con “sguardo splendente” o anche “faccia pallida”, espressione che si addice perfettamente anche all’astro dal colore argenteo. Dalla stessa espressione deriva pure il nome della civetta (γλαύξ) animale notturno sacro alla dea. La civetta è simbolicamente correlata con la testa umana, perché ha il cranio sproporzionato rispetto al corpo, lo sguardo frontale come un uomo e la capacità di ruotare la testa di un giro completo. Il colore della Luna è oltremodo associato al colore pallido dei nervi del corpo umano.

Anche per Eva troviamo una correlazione con la luna, anche se indiretta. Secondo una certa tradizione ebraica, la prima moglie di Adamo si chiamava Lilith, che significa letteralmente “notturna”. Nella mitologia mesopotamica era associata alla civetta.

Ora, se per assunto Eva, come Minerva, rappresenta la facoltà mentale che ha sede nel cervello, possiamo interpretare alcuni brani della Genesi in tutt’altra luce. Per esempio dove Dio dice alla donna: “moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai figli. Verso tuo marito sarà il tuo istinto ma egli ti dominerà” (Gn 3:16). In ebraico etsev significa “dolore” ma indica anche il “nervo”, significato che si è conservato nella terminologia medica dell’ebraico moderno. Harah significa precisamente “concezione” con il doppio senso di “concepire un figlio” o di “concetto mentale”. Teled significa “generare” ma nella Genesi è usato per indicare sia la genealogia di Adamo, sia lo schema di generazione del Cielo e della Terra, quindi designa propriamente un diagramma ad albero di tipo filogenetico, che però ha anche la funzione tassonomica cioè di discernimento e catalogazione della realtà. Banim sono i figli, ma sappiamo che la radice BN indica anche l’intelligenza creativa binah. In conclusione ne ricaviamo il significato allegorico: “moltiplicherò i tuoi nervi e le tue concezioni (o percezioni), per mezzo dei nervi discernerai i tuoi pensieri”. Quanto alla sudditanza verso il marito, dobbiamo vederci un rapporto gerarchico tra la facoltà mentale, rappresentata dalla donna, rispetto ad una facoltà cognitiva superiore, rappresentata dall’uomo. Tale facoltà superiore può essere identificata con l’intelletto nel senso non moderno ma tradizionale. Per intenderci, quello che la tradizione indù chiama buddhi cioè l’illuminazione che dà la conoscenza diretta brillando di luce propria, rispetto al manas che è la mente speculativa che concepisce soltanto di riflesso, come la Luna riflette la luce del Sole. L’ebraico shuq riferito alla donna indica propriamente lo “straripamento” dal che si giustifica il termine mashal che significa “controllo” riferito all’uomo. Evidentemente si stanno descrivendo due facoltà con funzioni antagoniste e complementari: “il tuo flusso (mentale) sarà rivolto verso l’intelletto ma esso ti regolerà”.

Se da un lato la donna, cioè la mente, è sottomessa all’uomo, cioè all’intelletto, dalla parte opposta il libro della Genesi descrive un’altra contrapposizione, là dove Dio dice al serpente: “porrò inimicizia tra te e la donna e tra il tuo seme e il seme di lei; essa ti schiaccerà la testa e tu le morderai il calcagno” (Gn 3:15). Il serpente raffigura allegoricamente un facoltà inferiore alla mente che tende ad insidiarla dal basso. Per capire di cosa si tratta, possiamo considerare quanto riportato da Sant’Ambrogio nel De paradiso: “in specie serpentis figuram accipiens delectationis, in figura mulieris sensum animi mentisque constituens, quam αἴσθησιν vocant Graeci” cioè “il serpente raffigura il piacere, la donna raffigura la sensibilità dell’anima su cui si fonda la mente, ciò che i Greci chiamano “sensazione”. Per quanto riguarda Adamo, secondo Ambrogio esso rappresenta il νοῦς cioè l’intelletto che purtroppo ha perso l’immortalità lasciandosi sopraffare dalla sensibilità (la donna) corrotta dal piacere (il serpente).

A questo punto possiamo notare che questa tripartizione delle facoltà cognitive umane, raffigurate allegoricamente come uomo – donna – serpente, trova conferma nella moderna teoria del cosiddetto “cervello tripartito” formulata dal neuroscienziato Paul MacLean negli anni ’70. Secondo questa teoria il cervello umano si è sviluppato a partire da quello animale in tre stadi evolutivi che corrispondono anatomicamente a tre livelli del sistema nervoso, ordinati dal basso verso l’alto. La parte più antica e più profonda che si innesta sopra la colonna vertebrale corrisponde ai cosiddetti gangli basali ed è preposta agli impulsi istintivi come sessualità, sopravvivenza, predominio. E’ chiamato R-complex o “cervello rettiliano” con riferimento al cervello primitivo dei rettili e corrisponde chiaramente al serpente della Genesi. Il simbolismo tradizionale, fondandosi sull’analogia naturale, identifica il serpente con la colonna vertebrale considerato che tale animale è privo di arti e ha una forma rettilinea che si riduce in pratica alla sola spina dorsale.

Procedendo dal basso verso l’alto e in sequenza evolutiva, troviamo il secondo cervello che è costituito dal “sistema limbico” preposto alla gestione delle relazioni e dei sentimenti. E’ chiamato “cervello paleo-mammifero” e corrisponde perfettamente a Eva che nella Bibbia è chiamata em kal chay “madre di tutto ciò che è vivente” (Gn 3:20).

Al vertice della gerarchia cognitiva, ultimo stadio evolutivo del cervello, troviamo la neocorteccia che eleva l’uomo al di sopra degli altri mammiferi, permettendogli di elaborare il pensiero logico. Questo corrisponde ad Adamo, cioè all’uomo in quanto essere razionale.

Adamo ed Eva ebbero due figli: Caino e Abele. Per Fabre d’Olivet il nome di Caino esprime una tendenza compressiva, mentre quello di Abele esprime una tendenza espansiva. Secondo la Genesi Caino è il lavoratore della terra, cioè del mondo materiale o corporeo, mentre Abele è il conduttore del gregge, cioè del mondo animale o psichico. Queste due tendenze corrispondono anatomicamente ai due emisferi cerebrali, Caino al sinistro, Abele al destro. Se si considera la discendenza di Caino, si vede chiaramente che rappresenta le abilità tipiche dell’emisfero sinistro: per esempio Iubal, progenitore dei musicisti, e Tubalcain, progenitore dei fabbri. L’uccisione di Abele da parte di Caino rappresenta la prevaricazione dell’emisfero sinistro che è dominante su quello destro. In seguito Adamo generò un terzo figlio chiamato Sheth. Il suo nome deriva dalla radice ebraica ShT che secondo Fabre d’Olivet significa “fondamento”. Di fatto ha lo stesso significato dell’indoeuropeo ST che indica “stabilità” (lat. stare, ingl. to set, ecc.) per cui Seth corrisponde simbolicamente all’organo del cervelletto che è preposto al senso dell’equilibrio. Grazie ad esso l’uomo può camminare in posizione eretta a differenza degli animali che camminano per lo più guardando verso il basso.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:

– S. Ambrogio, De Paradiso, Liber I, Caput II, 11 > Patrologia Latina 14, 0277A.

– Antoine Fabre d’Olivet, La langue hébraïque restituée, Paris, 1815 > L’Age de l’Homme, Paris, 1985.

– Siegmund Hurwitz, Lilith, die erste Eva: eine Studie uber dunkle Aspekte des Wieblichen, Daimon Verlag, Zurigo, 1980 > Trad. Inglese: Lilith, the First Eve: Historical and Psychological Aspects of the Dark Feminine, translated by Gela Jacobson, Daimon Verlag, Einsiedeln (Switzerland), 1992.

– Paul D. MacLean, Evoluzione del cervello e comportamento umano. Studi sul cervello trino, con un saggio introduttivo di Luciano Gallino, Einaudi, Torino, 1984.

– Carl Sagan, I draghi dell’Eden, Bompiani, Milano, 1979.

– Filippo M. Leonardi, Interpretazione fisiologica della Bibbia, Nuovo Giornale Nazionale – 20 agosto 2023.

– Filippo M. Leonardi, Il mito di Minerva, Nuovo Giornale Nazionale – 2 settembre 2023.