di Silvano Danesi

I riti forestali e il loro rapporto con la Carboneria oggetto di questa trattazione sono quelli di Monsieur de Beauchesne, il cui nome, se togliamo la s, diventa “Il Signore della Bellaquercia”, ed è di per sé un programma, in quanto richiama un mondo druidico sottostante.

Emersi in Francia nel 1747, i riti forestali sono stati successivamente cristianizzati con l’istituzione di quelli di Alexandre La Confiance (1760-1790), dai quali è sorta la Carboneria ad opera di Pierre Joseph Briot.

Non è mia intenzione affrontare in questa sede la complessa cultura dei druidi e gli usi e i costumi dei celti, ma alcuni riferimenti si rendono necessari per inquadrare in un ambito iniziatico la simbologia del carbonaro.

La carbonaia e la pira iniziatica

La prima fase del lavoro consisteva nella preparazione della legna. I carbonai tagliavano gli alberi, preferibilmente faggi, generalmente nel periodo di luna calante.

Il legname veniva portato ad una lunghezza di circa un metro e, dopo 10-15 giorni di essiccazione, veniva trasportato nella piazza da carbone.

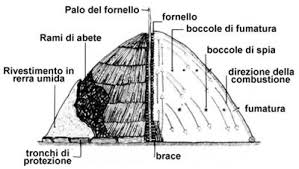

Queste piccole aie erano disseminate nei boschi a distanze abbastanza regolari e collegate da fitte reti di sentieri. Dovevano trovarsi lontane da correnti d’aria ed essere costituite da un terreno sabbioso e permeabile. Stabilito quale doveva essere il centro della carbonaia, la legna veniva disposta in cerchio. Tre pali di legno, alti circa 2-3 metri, venivano piantati saldamente nel terreno. Questi pali erano tenuti insieme da due cerchi formati con dei rametti. È proprio da questo centro che iniziava la cottura della legna.

Solo dopo aver piantato e legato i pali, i carbonai iniziavano a costruire la carbonaia, sistemando intorno ai 3 pali prima la legna più grossa (in quanto richiedeva più cottura), poi quella più sottile, in modo da lasciare il foro centrale libero per sistemare poi le braci. La legna veniva ben stipata, per evitare interstizi aerati che potevano compromettere la riuscita della cottura.

Una volta conclusa la posa, la carbonaia assumeva la tipica forma conica arrotondata con un raggio di base di 2-3 metri.

Seguivano altri due giorni di lavoro per la copertura. Nella parte in basso, si collocavano a mo’ di cintura rami di abete rosso. La parte più in alto veniva invece ricoperta da un alto strato di foglie secche ripulite dai rametti. Questo strato di foglie doveva essere di 8–10 cm.

Nella fase di cottura servivano due pali, uno più sottile per aprire dei fori di respiro, ed uno più grosso, usato quando si imboccava (ovvero riempiva) la carbonaia. Acceso un fuoco per preparare le braci, si poteva aprire la bocca della carbonaia, che veniva imboccata con dei piccoli pezzi di legna e poi avveniva l’accensione mettendo nella bocca numerose braci.

Ai piedi della carbonaia si aprivano dei fori di respiro ad un metro di distanza l’uno dall’altro, che dovevano rimanere aperti per tutti i 13-14 giorni di cottura. Dopo qualche ora dall’accensione, quando il fumo usciva copioso, si alimentava il fuoco con nuova legna che doveva essere ben pressata con il palo più grande. Si chiudeva quindi la bocca ed il fumo a questo punto doveva uscire dai fori in basso.

Per 4-5 giorni la carbonaia veniva alimentata in questo modo giorno e notte, finché una consistente fiammata alla sommità annunciava l’avvio definitivo del processo di carbonizzazione. La cottura iniziava nella parte in alto della carbonaia, per questo i carbonai aprivano dei fori con il bastone sottile, fori che venivano poi chiusi ed aperti via via più in basso per spostare la zona di cottura.

Dopo una decina di giorni la carbonaia assumeva un aspetto diverso: il terriccio di copertura diventava nero e le dimensioni si riducevano notevolmente; anche i fumi che uscivano dai fori assumevano un colore diverso. In questa ultima fase di cottura l’alimentazione della carbonaia avveniva ai lati dove si creavano degli affossamenti e non più dalla bocca perché oramai inesistente.

La formazione della carbonaia non è molto dissimile da quella delle pire, ossia dai fuochi druidici, che venivano accesi in precisi periodi dell’anno: fuochi di Beltane, fuochi di San Giovanni, fuochi di Sant’Antonio Abate. A proposito di questi ultimi è interessante sottolinearne la durata tradizionale nel tempo. Ancora oggi, nella Bassa bresciana, nei paesi che si affacciano sul fiume Oglio, come, ad esempio, Villachiara, il 17di gennaio si preparano alte pire che festeggiano Sant’Antonio abate e che corrispondono ai riti iniziatici dell’antichità celtica e druidica.

I fuochi druidici

Jean Markale scrive in proposito. “Il Fuoco druidico esigeva una minuziosa preparazione. Ne “L’assedio di Druim Damhgaire”, il druido Mogh Ruith dice al suo assistente di preparare il fuoco. Costui «lo formò con una zangola, con tre lati e tre angoli, ma sette porte, mentre non vi erano che tre porte nel fuoco del nord. Non era né disposto, né sistemato, ma si era ammucchiata la legna». [1]

Il significato del rituale, ci dice Markale, si può trovare nell’interpretazione di Claude Gaignebet, secondo il quale la pira era primitivamente costruita a forma di capanna, con i ritagli di canapa, e sormontava una fossa scavata nel suolo. Si conoscevano di tali siti sotterranei, più spesso a forma di bottiglia. In basso un sedile permetteva di sedersi. I membri delle confraternite iniziatiche erano discesi nelle fosse e il fuoco bruciava sopra di essi. I vapori di canapa fungevano da allucinogeni. La canapa non è quella europea con la quale si costruivano le corde.

Markale ricorda anche il rituale testimoniato da Cesare relativo al fantoccio di vimini entro il quale venivano bruciati uomini e riporta un racconto popolare della Bassa Bretagna dove l’eroe Yann, al termine di varie avventure, è condannato dal re di Bretagna ad essere bruciato sul rogo. Il padre naturale di Yann, che è un mago, gli dice che dovrà fare nel rogo la sua nicchia e di portare uno sgabello per sedersi nel fuoco. Yann si impregna il corpo con il contenuto di una bottiglia e dopo che il fuoco è stato appiccato tutti piangono la morte dell’eroe, ma scrive Markale: “Fu allora che Yann saltò fuori dal centro del braciere, tremando di freddo in tutte le sue membra. E tutti gli astanti si accorsero che egli era molto più bello di quanto non fosse stato prima”. [2]

Non mi dilungo oltre, ma è comprensibile il parallelo tra la carbonaia e le pire iniziatiche, dove in camere aerate sotterranee gli iniziandi o gli iniziati stessi erano purificati dal fuoco e ne assumevano le energie di trasformazione, divenendo essi stessi fuoco e risorgendo, quando la pira si era spenta, dalla camera sotterranea più belli di prima. In alcuni rituali i giovani iniziati usciti dalla camera sotterranea saltavano sulle ceneri ancora bollenti.

Il fuoco è strettamente connesso anche con la ritualità del Rito Scozzese dove è prevista l’accensione della Pramanta che ricorda, con qualche importante variazione, lo strumento arani usato per l’accensione del fuoco nel sacrificio vedico.

“La croce inferiore di legno di mimosa, per il tipo di legno e per la sua posizione orizzontale ricettiva, è –scrive Mario Polia – considerata la parte femminile dello strumento ed è assimilata all’energia cosmica «femminile» (çacti). Il piolo verticale è la parte maschile dello strumento ed è assimilata al dio fecondatore. L’accensione del fuoco rappresenta pertanto una vera e propria riattuazione della cosmogonia”. [3] “La parte girevole dello strumento – aggiunge Polia – era detta anche pramantha, «l’agitatore»”. [4]

Mario Polia, nel suo libro, che rappresenta un pilastro fondamentale per lo studio del linguaggio runico, parla anche dello strumento per accendere, nei riti solstiziali, il “fuoco della miseria”. “Il legno impiegato – scrive Polia – è prevalentemente quercia. Il fuoco nuovo non può essere figlio di nessun altro fuoco e pertanto deve essere acceso ritualmente”. [5]

Dioniso, il pane e il vino

Nei riti forestali sul tavolo sono posti il pane e il vino, custoditi dal Cugin del Sorbo e dal Cugin del Carpine. Il pane e il vino sono connessi con Dioniso e con i Riti Eleusini.

A tale proposito, Paul Foucart[6] scrive di una connessione tra Grecia ed Egitto, per quanto riguarda le ritualità misteriche sin dalla XII dinastia. Connessioni intensificatesi al tempo della XVIII. Nel IV secolo a.C. era attivo al Pireo un tempio dedicato a Iside e Osiride. Paul Foucart, con il suo puntuale studio sulle corrispondenze greche ed egizie, giunge alla conclusione che Demetra e Dioniso sono le stesse divinità di Iside e Osiride. Le tombe di Iside e Osiride si trovano a Nysa, nella valle del Giordano e gli inni omerici affermano che Dioniso è nato a Nysa.

“Nei periodi più antichi – scrive Plutarco – Dioniso era adorato con Demetra”. [7]

Concludendo la sua analisi Foucard scrive: “Nello svolgere dal loro apparato mitologico le leggende che abbiamo esaminato e controllandole in base alle scoperte moderne, ci troviamo in presenza di un certo numero di fatti che hanno valore storico. A un’epoca contemporanea dei Faraoni della XXII dinastia [VIII sec. a.C.], dei coloni egizi si stabilirono nel golfo di Atene, a Eleusi, che era il punto di migliore approdo della costa e l’intersezione della strada della Grecia del Nord e del Peloponneso. Con essi portarono le colture della vigna e dei cereali, fino ad allora conosciute, e il culto di Iside e Osiride, ai quali essi attribuirono quelle due arti e che erano gli dèi nazionali dell’intero Egitto. Senza enfasi, così come senza resistenza, gli indigeni fecero buona accoglienza alla coppia divina che apportò loro tali benefici; essi adorarono Osiride e Iside con il nome di Dio e Dea e, più tardi, con quello di Dioniso e Demetra”. [8]

Anche la Thesmoforia, festa il cui oggetto era glorificare l’unione di Dioniso e Demetra e la fecondità della terra, secondo Erodoto, era di origine egiziana, poiché furono le figlie dei Danai che le fecero conoscere ai Pelasgi.

Interessante sottolineare che “un carattere rimarcabile dei culti di Demetra – scrive Foucart – è l’esclusione degli uomini; solo le donne maritate prendevano parte alle feste, quantomeno a quelle che comportavano un’iniziazione…”. [9]

I riti della celtica Ceridwen e di Gwyddon, sono assimilati ai Riti Eleusini, che dalla notizie storiche risulta fossero però riservati sia agli uomini, sia alle donne, con quelli greci di Demetra e Dioniso e, conseguentemente, con quelli egizi di Iside e Osiride.

Jean Raimond ricorda come i Misteri di Ceridwen, segnalati da Artemidoro, siano simili a quelli di Cerere, i quali, trasformati dal bardismo, “conservano ancora i loro fedeli nel periodo di Taliesin (VI secolo). “Il re, esso stesso, come si vede nei canti di Hoël o Hywell, re del Galles, morto nel 1171 era onorato di esservi ammesso. Esiste una sua preghiera curiosa, nella quale, ammesso già ai gradi inferiori dell’iniziazione, sollecita il collegio di Ceridwen con espressioni di fervente pietà, il favore dell’iniziazione superiore”. [10]

In ambito celtico è il Rito di Karidwen (Ceridwen) che fa del nano Gwyon Bach il Grande Iniziato Taliesin, “fronte luminosa”, bardo primordiale. Karidwen è la Minerva gallica, ed è colei che dà la sapienza. Karidwen riassume in sé anche Cibele, Diana e Proserpina e può essere considerata come simile a Iside; è, in buona sostanza, la Dèa Madre ed è legata a Gwyon (Gwyddyon o Gwyddon), il dio dello Spirito che ha insegnato agli uomini l’arte divina della poesia.

Nel mito di Karidwen e di Gwyon Bach, che sottende un rito di iniziazione, il nano è messo a guardia di un calderone nel quale bolle una pozione che darà la Sapienza al figlio della Dèa. Il nano, nel cui nome è racchiuso quello del dio Gwyon, fa traballare il calderone dal quale escono tre gocce che si posano sul suo pollice. Il nano succhia il pollice (come farebbe un bambino) e acquisisce la Sapienza. Il resto della pozione diventa inutilizzabile. La Sapienza è stata ormai trasferita. La Dèa è infuriata e insegue il nano per punirlo e Gwyon Bach si trasforma in un uccello (aria), un un pesce (acqua) e in una lepre (terra), inseguito dalla Dèa che a sua volta si trasforma nel corrispondnete animale predatore. Infine il nano si trasforma in un chicco di grano (il colore dorato ricorda il sole e il fuoco) e la Dèa in una gallina nera che inghiotte il chicco e rimane gravida. Nascerà così Taliesin, “fronte luminosa”, il grande bardo primordiale, associato al Dio cervo, al Dio Cornuto.

Karidwen è la grande iniziatrice che dà la Sapienza.

Ceridwen o Karidwen legata a Gwyon o Gwyddon (Mercurio, Hermes, Thoth) che ha insegnato agli uomini l’arte divina della poesia ed è dio dello spirito.

Nel culto della Cerere di Samotracia (alla quale è assimilata Ceridwen), del quale testimonia Erodoto, gli dèi del santuario erano chiamati Cabiri o Kabeiroi. Il culto è anteriore all’arrivo dei Greci nell’isola (VII sec. a.C.) e legato alla figura della Grande Madre: una donna seduta con un leone a fianco, il cui nome originario era Axieros.

Cerere, figura prossima alla Cibele frigia o alla Dea Madre troiana del monte Ida, dai Greci è stata assimilata a Demetra.

È possibile a questo punto pensare che il pane e il vino sul tavolo dei riti forestali siano il simbolo di un collegamento con la tradizione che dai Riti egizi è transitata nei Riti Eleusini e in quelli di Ceridwen.

Bacco è il Verbo

Fanete è uno dei nomi della creatura originaria del sistema mistico orfico, ossia pitagorico e Bacco-Dioniso, in quanto divinità mistico-filosofica celebrata nei Misteri orfici, era chiamato Fanete, al quale erano dedicate le feste chiamate Farai.

Bacco è il verbo ed è stato il primo che ha brillato, all’inizio, nel cuore delle tenebre. [11]

Bacco è dio anacto, ossia Signore; è liberatore, rendentore e iniziatore e come tutte le divinità iniziatrici, ossia che danno avvio all’inizio, è dilaniato e messo a morte.

Bacco è il sole della notte, il corego, colui che allestisce il coro e dirige le stelle; è il sole dei morti, come Osiride; è il sole che a mezzanotte incontrano i Fratelli nel Tempio la cui volta è il cielo stellato.

Dioniso è strettamente connesso con Apollo, figlio, come la gemella Artemide, di Leto, la Notte e il cui carattere originario è ctonio.

Secondo Carolina Lanzani[12] il carattere originario di Apollo deve essere collegato con le tenebre e quindi egli è da considerarsi piuttosto come una divinità ctonia, che come una divinità solare. In seguiuto gli furono attribuite tutte le proprietà del dio sole tanto che fu possibile identificare Apollo con l’Helios-Zeus dei pitagorici (Zeus-Ournos/Varuna, ossia volta celeste).

Come divinità solare Apollo rappresenta il sole immutabile, eterno, indifferenziabile, principio attivo, causa prima, sole nel cielo. Come divinità ctonica è strettamente connesso con Dioniso, definito da Aristofane (Rane): “Stella splendente dell’iniziazione notturna”.

Non possiamo qui andare oltre nell’approfondimento delle caratteristiche di Dioniso-Apollo e possiamo concludere asserendo che il riferimento a Pitagora nei documenti della Massoneria operativa, oltre a condurci nel mondo della matematica, della geometria, dell’armonia e delle bellezza naturale, indica un collegamento radicale con la ritualità orfico-pitagorica e, conseguentemente, con i Riti eleusini e di Samotracia che, a loro volta, sono debitori dei Riti isiaci e osiriaci.

Va, a questo punto, ricordato che Ermete è un’altra delle forme di Dioniso e Ermete ci introduce ad un altro dei riferimenti essenziali della Massoneria operativa.

“Ogni volta che sull’Egitto sorgeva il sole – scrive Tobias Churton – si celebrava la vittoria della luce: l’oscurità scompariva per lasciare spazio alla vita visibile. Per Ermes non faceva alcuna differenza: egli era dio della notte come del giorno, ugualmente a suo agio con la luna e i poteri dell’invisibile, così come con i commerci e le messi del mattino grondanti di sole”. [13]

segue

[1] Jean Markale, Il druidismo, Mediterranee

[2] Jean Markale, La Tradition celtique en Bretagne armoricaine, citato in Jean Markale, Il druidismo, Mediterranee

[3] Mario Polia, Le rune e i simboli, Il Cerchio-Il Corallo

[4] Mario Polia, Le rune e i simboli, Il Cerchio-Il Corallo

[5] Mario Polia, Le rune e i simboli, Il Cerchio-Il Corallo

[6] Paul Foucart, Les Mystères d’Eléusis, Pardès.

[7] Plutarco, Frammenti, citato in Paul Foucart, Les Mystères d’Eléusis, Pardès

[8] Paul Foucart, Les Mystères d’Eléusis, Pardès

[9] Paul Foucart, Les Mystères d’Eléusis, Pardès

[10] Jean Raimond, L’ésprite de la Gaule, Firne, Paris, 1864

[11] Vedi Paul Vulliaud, Il pensiero esoterico di Leonardo, Mediterranee

[12] Carolina Lanzani, Religione dionisiaca, Melita

[13] Tobias Churton, Le origini esoteriche della massoneria, Fabbri