di Augusto Vasselli

Il Graal è un “immaginario”, certamente evocativo e fascinoso, che può essere probabilmente considerato il frutto di un sincretismo tra la cultura cristiana e quella celtica, non privo di corrispondenze con altri contesti, arricchito anche dal mito e della leggenda dei templari, e un simbolo della ricerca verso il numinoso, che ancora oggi attrae e cattura l’attenzione degli addetti ai lavori e non.

Il termine “graal”, probabilmente deriva dal latino medievale gradalis, con il significato di “piatto o contenitore”, a sua volta verosimilmente derivato dal greco κρατήρ (kratér, vaso), indica in francese antico una coppa o un piatto.

Con il romanzo Perceval, scritto da Chrétien de Troyes, uno dei primi autori in lingua francese del Medioevo, nel 1180, abbiamo la prima testimonianza riguardante la leggenda del Graal, con la quale ci viene narrata la storia di Perceval, il quale fresco della nomina a cavaliere, guadagnata per coraggio e il valore dimostrato, viene invitato al tavolo del Re Pescatore.

Percival osserva i servitori, in particolare uno dei servitori stessi, che tiene con la mano una lancia grondante di sangue, e soprattutto una donna, giovane e bella, che porta un magnifico vaso, appunto un graal, tempestato di pietre preziose, descritta dal Chrétien stesso: “una donna molto bella, snella e ben vestita, che con i valletti arrivò, tenendo un graal tra le mani”.

Come noto Chrétien de Troyes morì senza terminare il romanzo e pertanto non possiamo conoscere la fine della storia, della quale numerosi autori, spesso anonimi, scriveranno diversi seguiti. Tra tutti Robert de Boron autore della trilogia “Giuseppe di Arimatea, Merlino, Perceval”, scritta tra il 1190 e il 1210, con la quale fornisce una grande quantità di informazioni anche riferite alla epopea dei cavalieri, Geoffroy de Monmouth (1135), che pur senza trattare il santo Graal, fu tra i primi ad evocare i Cavalieri della Tavola Rotonda come pure fece Robert Wayce (1155), ai quali sicuramente può essere aggiunto Wolfram von Eschenbach, il cui Parzival è peraltro considerata una importante opera della letteratura medioevale germanica.

Ma come è nata questa storia, che gli autori non hanno certamente inventata ma che è derivata da vecchie leggende risalenti a tempi remoti, probabilmente antecedenti alla nascita di Cristo? I più ritengono che si tratti di un mito celtico, trasmesso oralmente di generazione in generazione, che con la cristianizzazione fu modificato nella forma, ma il cui elemento simbolico rimase immutato: una coppa, un vaso, un contenitore, nascosto e segreto, contenente talvolta una bevanda misteriosa avente magici poteri.

La leggenda narra che uno smeraldo, posto sulla fronte di Lucifero, cadde e che lo stesso venne raccolto dagli angeli, i quali ne ricavarono un vaso, il gradalis, da cui derivò appunto il termine Graal. Il vaso fu consegnato ad Adamo, che lo perse, al momento dalla sua cacciata dal paradiso, e poi ritrovato da Seth, il terzogenito di Adamo.

Il graal venne utilizzato nell’ultima cena e, nello stesso, Giuseppe d’Arimatea raccolse poi il sangue di Gesù, recuperando, altresì, la lancia con la quale il messia venne trafitto dall’anonimo soldato romano. Reliquie che Giuseppe d’Arimatea, accompagnato da Nicodemo, avrebbe poi portato in un luogo segreto.

Oggetti, o meglio reliquie, che arrivarono al re Titurel, il quale fece erigere un castello, Mont Salvat, per custodirli, avvalendosi anche dell’ausilio di cavalieri casti e puri, tra i quali non fu ammesso, Klingsor, un cavaliere nero, considerato dal re Titurel non degno.

A seguito di tale rifiuto Klingsor decise di vendicarsi, mutilandosi e diventando un mago nero. Costruì pertanto un castello che popolò ragazze di grande bellezza, che attraevano i cavalieri in viaggio per Mont Salvat, per poterli con tale malìa far prigionieri.

Il figlio di Titurel, re Amfortas, succeduto al padre decise di combattere Klingsor armandosi della sacra lancia. Klingsor evitò lo scontro e fece sedurre Amfortas da Kundry, una donna di grande bellezza, la quale afferrò la lancia sacra e ferì Amfortas, che fu poi tratto in salvo grazie al provvidenziale intervento dei cavalieri giunti in suo soccorso. La sacra lancia rimase nel castello di Klingsor e Amfortas rimase ferito in modo permanente.

Amfortas, oltre che rammaricarsi e soffrire per quanto accaduto, non credeva di poter beneficiare da quanto previsto dalla profezia riguardante la sua guarigione per il tramite di “un casto pazzo, illuminato dalla pietà”, perché la morte lo avrebbe raggiunto prima di questo eventuale accadimento. Ma un giorno Parsifal (il puro folle, talvolta chiamato anche Galaad, il cavaliere vergine), un essere innocente e puro, arrivò per caso al castello del Graal e subito tutti pensarono che fosse colui che la profezia indicava.

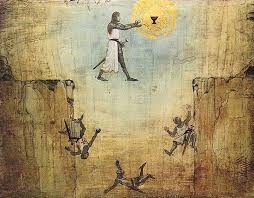

Parsifal assiste alla celebrazione del Graal, nel corso della quale la ferita di re Amfortas sanguina dolorosamente, e poiché non opera secondo quanto previsto dalla profezia viene cacciato. Egli si allontana e raggiunge il castello di Klingsor, ove non subisce, protetto dalla sua purezza, il fascino delle giovani donne, resistendo, altresì, all’ulteriore tentativo di seduzione messo in atto dalla bellissima Kundry.

In quel momento Amfortas e il santo Graal vengono alla mente di Parsifal, che a quel punto tenta di allontanarsi. Klingsor tenta allora di uccidere con la sacra lancia Parsifal, che quest’ultimo invece riesce ad afferrare e con la quale si fa il segno della croce, causando l’immediato crollo del castello. Parsifal intraprende quindi un lungo viaggio, durato anni, nel corso del quale incontrerà moltissime difficoltà, non utilizzando mai la lancia per offesa ma solo per fini benefici.

Parsifal, giunto finalmente al Castello del Graal, viene subito accolto dai cavalieri, avvicina la lancia alla ferita guarendo immediatamente Amfortas; dopo di che rimane per sempre nel castello e succede ad Amfortas stesso come re e guardiano del Graal.

Altri e numerosi sono ancora i personaggi e le varianti: il re pescatore, o magagnato, la wasteland ovvero la terra desolata, re Artù, il mago Merlino. Il riposizionamento del Graal a Sarraz (luogo immaginario ubicato ad oriente), come pure le molte opere riguardanti il Graal, che è praticamente impossibile citare in un articolo, tra cui è forse utile ricordare “The Idylls of the King” di lord Alfred Tennyson, nel quale si racconta che Giuseppe d’Arimatea nascose il Graal nella Chalice Wall, la valle del calice, di Glastonbury.

Ma cosa può significare una leggenda che per secoli ha affascinato anche le menti più elevate e che ha avuto diverse varianti, con personaggi e trame diverse? Come spesso accade la leggenda, come pure il mito, è una allegoria che indica la modalità, seppur velata, per avvicinarsi al divino, al segreto della vita, alla rivelazione e alla saggezza, quindi un mezzo per ricercare la via della conoscenza.

Conoscenza che può essere raggiunta attraverso un percorso, che utilizza l’allegoria riferita alla tradizione in questo caso cavalleresca, in particolare a quella dei cavalieri della tavola rotonda, che hanno superato le prove previste da una tradizione, comunque autentica. Tradizione, ove il Graal è il simbolo della saggezza e il suo castello quello della conoscenza, e nella quale tutti gli altri personaggi e i luoghi, segreti o meno, sono le azioni e le fasi necessarie per la conquista della propria vetta spirituale.

In ogni tradizione può essere trovato un tesoro perduto, spesso il tesoro compare dopo aver assunto la bevanda della immortalità, come quella contenuta nel Graal, analoga al soma degli indù, all’haoma dei persiani e all’elisir di lunga vita degli alchimisti. In altri casi attraverso la ricomposizione di una formula, di un mantra, come ad esempio la pronuncia del nome ineffabile nell’ebraismo.

Il tesoro perduto simbolizza la perdita di un insegnamento, la perdita di una conoscenza se non addirittura la perdita della tradizione, che possono essere ritrovate solo dopo un lungo percorso e il superamento di molteplici prove, esclusivamente da coloro che saranno mossi dal giusto sentire e una adeguata attitudine, in modo graduale, termine questo analogo appunto al latino gradalis, da cui deriva probabilmente non a caso Graal.

La bevanda è quasi sempre contenuta in una coppa o in un vaso, oggetti che simboleggiano con la loro forma concava e vuota il principio femminile, che nel racconto del Graal, di Chrétien de Troyes, è accompagnato dalla lancia, che a sua volta simboleggia il principio maschile, elementi presenti anche in ciò che scorre sul fianco di Gesù come il sangue (principio maschile) e l’acqua (principio femminile).

La tavola rotonda, il simbolo attorno al quale i dodici cavalieri assistono il re, è un evidente riferimento cristiano dell’ultima cena, ma anche, sempre con riferimento al numero dodici, di una trasformazione radicale, ottenuta attraverso un passaggio difficile e faticoso che può portare alla conoscenza, ovvero alla reintegrazione e quindi alla conclusione di un ciclo che consente il passaggio dal piano fisico a quello animico-spirituale; cosa questa che fa del tavolo la rappresentazione di un centro sacrale.

Nel suo poema Parzival, Wolfram Von Eschenbach descrisse il Graal non come una coppa, ma come una pietra chiamata lapis exillis, termini che vengono considerati dai più derivati da “lapis ex coelis”, pietra discesa dal cielo, la quale ricorda quella caduta dalla fronte di Lucifero, a sua volta simbolo di ajna, il chackra, noto come “il terzo occhio”, posto all’interno del centro della fronte.

Rappresentazione ancora riferibile a quella delle pietre sacre, tipicamente orientale, che attribuisce alle stesse il potere di essere un tramite per collegare l’essere umano al cielo. Basti pensare alla pietra nera, posta al centro del cortile della grande moschea a La Mecca, luogo sacro per eccellenza della religione islamica. Come pure la pietra ricorda nella tradizione cabalistica la shekinah, la dimora, ovvero il luogo ove si manifesta il divino.

Il Graal, analogamente ad oggetti aventi una differenziazione meramente fisica, consente l’ottenimento di poteri e/o l’elevazione interiore, come, ad esempio, la lampada di Aladino, il vello d’oro, l’arca dell’alleanza e la pietra filosofale degli alchimisti.

Il Graal può essere considerato il simbolo dell’esoterismo cristiano come la croce è certamente il simbolo della religione cristiana. Ma esso è anche naturalmente un simbolo universale, perché rappresenta l’alto e il basso, di ermetica memoria, l’universo e l’adepto.

La leggenda del Graal si riferisce, seppur in modo differenziato tanto all’esoterismo cristiano, che a quello islamico ed ebraico; il che non deve sorprendere poiché, al di là dell’appartenenza ad una specifica religione, ogni essere, sia cristiano, musulmano, ebreo, ovvero appartenente ad un’altra confessione, aspira comunque, a raggiungere, in questo caso attraverso l’allegoria riferita alla ricerca del Graal, il sacro, ovvero il segreto dei segreti.

Ciò che non deve sorprendere non è tanto la similitudine e la presenza di elementi ebraici e islamici nella complessiva leggenda del Graal, che comunque è e rimane certamente caratterizzata dalla tradizione espressa mediante il linguaggio cristiano, ma soprattutto l’affinità tra questi messaggi simbolici, appartenenti alla tradizione, la tradizione unica, seppur espressa sotto diverse forme, il cui obiettivo è sempre lo stesso e finalizzato alla unione dell’essere umano con l’assoluto.