di Shabbat Menkaura

ATTENZIONE: Il seguente articolo contiene pornografia, turpiloquio, tracce di estetica dannunziana, sovrastimolazione surrealista, interpretazione di quadri e composizioni musicali ed altri elementi capaci di indurre in soggetti impressionabili patologie riconducibili alla Sindrome di Stendhal.

Tutti coloro che provassero sintomi di inadeguatezza culturale, fastidio sociale o di intolleranza genetica per i concetti infra espressi e le sostanze spirituali ivi infuse, ovvero per color che appartengano a quel 99% di popolazione SDGL (Servi Della Gleba Liberati) che si esprime nel pensiero cattocomupretomassosocialfascista, sono pregati di astenersi immediatamente dalla lettura e di andare direttamente a Quel Paese.

Nel caso in cui incontraste qualsiasi difficoltà ad andare a Quel Paese, al confine dichiarate senza alcun timore che vi ci ho mandato io.

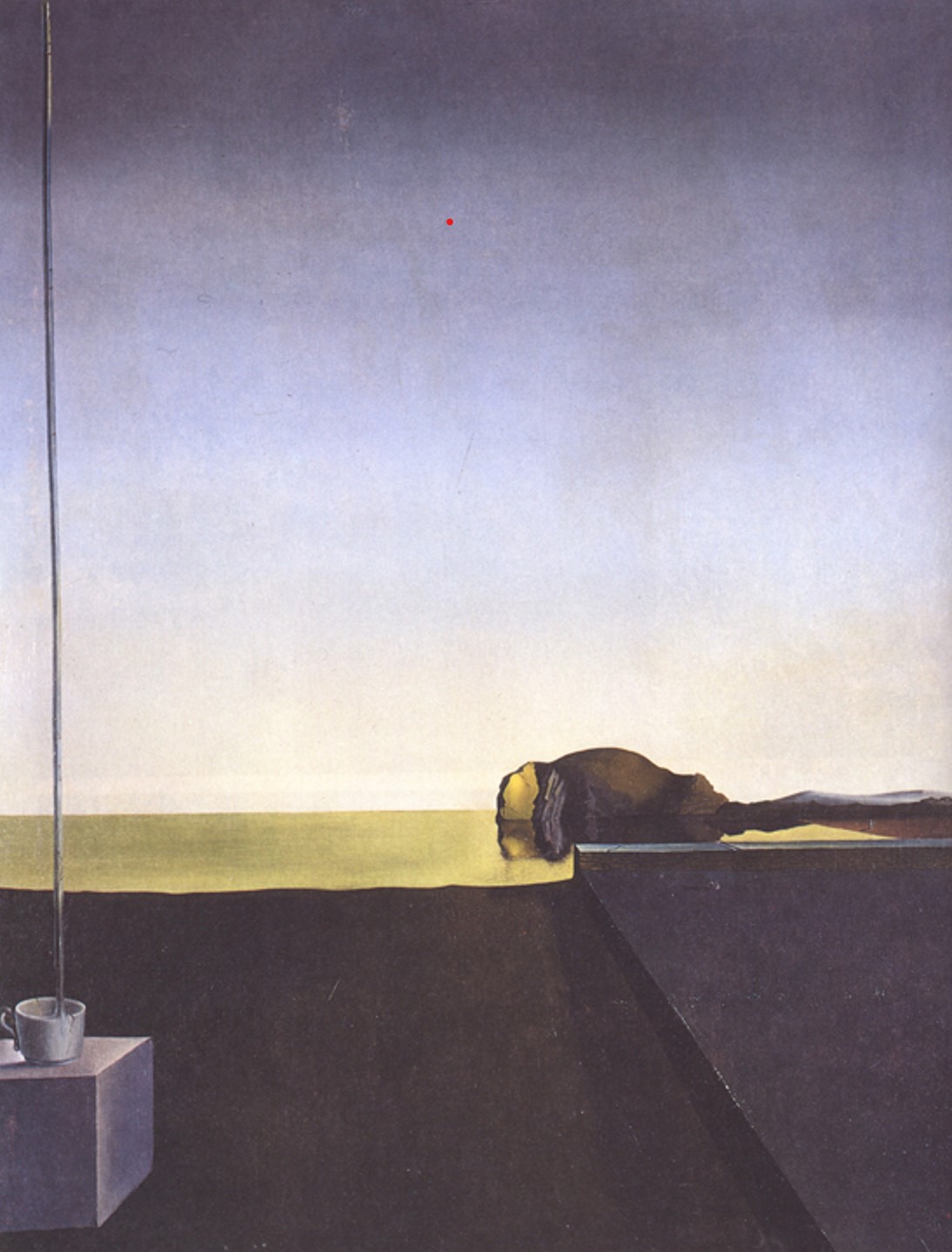

Isola dei Morti III versione

La vera immagine dell’Isola dei Morti di Arnold Böcklin

In questa serie abbiamo già menzionato Salvador Dalì, il genio possente che tuttora infesta le terre che vanno da Perpignan, il “centro del mondo”, a Roses la bellissima località balneare che chiude a sud il Cap de Creus, la parte più spettacolare della Costa Brava.

Arrivando da nord al Cap si incontra una delle località balneari più affascinanti del Mediterraneo, El Port de la Selva.

Piccolo villaggio di pescatori dalle case bianchissime, è stato colonizzato da molti anni dalle splendide ville della borghesia di Girona e di Barcellona, cosa che ha senz’altro aiutato il mantenimento del luogo in condizioni pristine.

Mare eccezionale, ristorantini e bar di buon livello, atmosfera per famiglie senza eccessi, El Port regala anche in questi tempi oscuri sensazioni magiche, soprattutto la sera, quando si cena al tramonto con una coppa di Sangria de Cava (fatta con le bollicine) in mano.

All’estremità sud del Cap troviamo Roses, maggiormente popolare, ma dotata di ampi spazi e di tanti negozi e negozietti, per uno shopping vivace nel quale si possono trovare prodotti spagnoli, francesi e italiani che rendono interessanti le sue molte tiendas.

In questa croce ideale che stiamo tracciando il braccio centrale che corre da est a ovest va da Figueres a Cadaqués e Port Lligat, in modo ortogonale al braccio nord sud che va da El Port de la Selva a Roses.

La Croce tracciata sulle terre di Dalì, il Dalìland, ci tornerà utile più tardi, per aiutarci a capire il bellissimo quadro che andremo a commentare.

A Figueres c’è l’incomparabile Teatre-Museu Dalí, che ospita anche la tomba del geniale marchese catalano. La città è stata anche il suo luogo di nascita.

Cadaqués e soprattutto Port Lligat ospitano i paesaggi ove il grande pittore trasse probabilmente le maggiori ispirazioni.

Entrambe le località sono rovinate in stagione da mandrie di turisti grufolanti, soprattutto Cadaqués che è diventata un divertimentificio alla moda.

Nell’ultima visita a Port Lligat sono rimasto talmente deluso da sentirmi costretto a rivivere quell’esperienza nella mia mente, in modo surrealista e simbolista, per riuscire ad entrare come una formica nell’iconico occhio di Dalì, l’occhio che scrutava il mondo intero anche da quella minuscola baia sulla costa del Cap de Creus.

Ma ad essere sinceri l’ispirazione per questa puntata mi è venuta da una fonte inaspettata, anzi inusitata.

Mi stavo gustando la litania di lordure che coloro che passano per intellettuali, giornalisti, artisti, politici stavano rovesciando su Valerij Abisalovič Gergiev in quanto amico di … e pensavo a quanti di loro, ai bei tempi antichi dell’URSS, avrebbero leccato il pavimento dei bagni della stazione Termini pur di diventare amici “dell’infame” direttore.

Inoltre, questa vomitevole narrazione che crocifigge un grandissimo artista perché “considerato molto vicino al regime e amico di Putin” meriterebbe un approfondimento sui tanti soggetti, oggi bercianti, che potrebbero bene essere allo stesso modo “considerati amici” di ladri, malversatori, pervertiti, mafiosi, spioni etc.

Mentre sghignazzavo malignamente, mi sovvenne una della magnifiche perle che “l’amico di Putin” nella sua lunga carriera ha gettato a innumerevoli schiere di porci che oggi lo pugnalano.

Mi riferisco alla strepitosa direzione salisburghese (20 e 21 agosto 2005) dell’Isola dei Morti di Sergej Rachmaninov, eseguita magistralmente dai Wiener Philharmoniker, anche se, ad essere sinceri, quella sera anche Nikolai Rimsky-Korsakov con Shéhérazade riuscì a proiettarmi nell’empireo.

“Chi c’era, c’era e chi non c’era si attacca e tira forte”, come è sempre accaduto, per fare un altro esempio, con tutte le apparizioni di Carlos Kleiber nel nostro sfortunato paese.

Prendo ad esempio quella del 1997 al Ravenna Festival, nella quale la sua direzione della Quarta Sinfonia di Brahms mi lasciò per vari minuti incapace di comunicare con il mondo per l’estasi che mi aveva provocato.

All’epoca della composizione della quarta sinfonia, Brahms si era immerso nelle opere di Sofocle e Kleiber riuscì a far percepire nella tessitura musicale i riflessi della grande tragedia greca, l’uovo primordiale dell’arte drammatica occidentale.

Tornando all’Isola dei Morti, composizione ispirata al notissimo dipinto/i di Arnold Böcklin, il brano si apre con il rumore dei remi che battono sull’acqua. Per un po’ la musica non prende una direzione precisa, costruendo così un’atmosfera tesa e drammatica. Pian piano si avverte uno strisciante senso di urgenza da cui emergono scorci dell’isola attraverso la nebbia.

Dopo il lungo viaggio sull’acqua, l’isola con la sua tremenda presenza si avvicina sempre di più in un crescendo che incorpora anche il movimento dei remi, le onde e l’incedere difficile della barca.

Nella partitura si cita il Dies Irae e l’allusione alla morte è quasi soverchiante. Neppure il finale, che ci riporta all’iniziale battito dei remi, concede un raggio di luce, di speranza.

Rachmaninov vide il dipinto di Böcklin nel 1907 mentre era a Parigi, ma non l’originale bensì una riproduzione in bianco e nero, che lo colpì profondamente.

Il compositore rimase immediatamente e profondamente rapito da ciò che vide, e la musica gli venne in mente in un impeto inarrestabile. «È venuta fuori da dentro di me», disse, «mi ha divertito e l’ho scritta».

È interessante notare che Rachmaninoff poté successivamente ammirare la quinta versione di Die Toteninsel a Lipsia e ammise che i colori del quadro lo avevano sconcertato. «Mi piace in bianco e nero», disse, aggiungendo che, se l’avesse vista come Böcklin l’aveva concepita nel 1907, probabilmente non avrebbe sentito il bisogno di comporre il poema sinfonico.

L’artista simbolista svizzero era morto da sei anni e la sue opere, in particolare L’isola dei morti, erano molto in voga in tutta l’Europa centrale.

Vladimir Nabokov scrisse nel 1936 che le riproduzioni del dipinto potevano essere “trovate in ogni casa di Berlino” durante i primi anni del XX secolo, e Böcklin aveva sicuramente sfruttato al massimo la sua popolarità ed efficacia creando ben sei versioni dello stesso soggetto tra il 1880 e il 1901. Sembra che anche Adolf Hitler non facesse eccezione alla generale ammirazione del quadro.

Non solo Hitler ma pure Freud fu un grande ammiratore di Böcklin tanto da appendere una riproduzione de L’isola dei morti alla parete del suo studio.

Ogni versione raffigura un semicerchio di rocce imponenti viste da una distesa di acque calme e scure. L’anello di guglie circonda un gruppo di cipressi e una bassa apertura in pietra sull’acqua. Da sinistra, al centro, si avvicina una piccola barca con un rematore seduto e una figura in piedi vestita di bianco. Con loro c’è la semplice bara che essi devono consegnare al Riposo Eterno.

I colori utilizzati da Böcklin in ogni versione della sua “immagine onirica” sono tenui, ma significativi.

L’isola, così come nel poema sinfonico, ci stupisce e ci annichilisce con le sue dimensioni, la sua imponenza, la sua frontalità che esclude ogni fuga laterale; la sua tremenda definitività ci appare incontestabile.

Nessuna salvezza, nessuna speranza, al massimo l’oblio, come nel Lamento di Federico.

In fondo l’Isola ci appare come una prigione eterna e stupisce l’ammirazione entusiasta e trasversale per tale concezione, non certo Immacolata, ma anzi lorda dell’anima nera del ‘900.

Non molti sanno che questo dipinto, questa icona borghese che esprimeva tutto il nichilismo dell’epoca e proiettava tale carattere distruttivo nelle case e nelle vite dei suoi ammiratori, turbò molto Salvador Dalì, il quale genialmente trasformò il suo oltraggio per la concezione suggerita da Böcklin in due stupende opere d’arte, una letteraria e una materica, quest’ultima geniale rivisitazione del Die Toteninsel.

Nel dicembre del 1931 a Parigi sul quarto numero di Le Surréalisme au Service de la Révolution, venne pubblicato un intervento ad opera di Dalì intitolato “Rêverie”, tanto scandaloso da rappresentare un momento di svolta nel movimento surrealista, allora permeato di una profonda connotazione politica.

Il quarto numero uscì assieme al terzo, anch’esso portante scritti del grande pittore.

Come scrive Juan José Lahuerta in Avant-gard Studies n. 2, Autunno 2016, uno dei pochissimi lavori in argomento:

“Entrambe queste questioni hanno un chiaro orientamento politico; ad esempio, il n. 3 si apre con il lungo articolo di Aragon “Le surréalisme et le devenir révolutionnaire”.

Si crea così una certa tensione tra i contributi di Dalí, in particolare “Rêverie”, e questa vena fortemente politica.

Le conseguenze della pubblicazione di questa “storia”, se così si può chiamare, devono essere comprese nel contesto di questa tensione. In effetti, tali conseguenze ebbero un impatto significativo sui surrealisti, poiché il racconto contribuì a provocare la rottura definitiva tra Breton e Aragon.

Una volta pubblicato, il carattere pornografico del racconto suscitò uno scandalo tale che i surrealisti membri del Partito Comunista furono convocati davanti a una commissione disciplinare che chiese loro spiegazioni.

Poco dopo, nel marzo del 1932, le Éditions Surréalistes pubblicarono la plaquette di Breton Misère de la poésie, il cui titolo era palesemente ispirato alla Misère de la philosophie. Réponse à la “Philosophie de la Misère” de Proudhon, opera di Karl Marx scritta tra la fine del 1846 e l’inizio di aprile 1847 e pubblicata in francese in quell’anno a Parigi e a Bruxelles.

L’obiettivo di Breton era quello di difendere Aragon, che si era trovato coinvolto in procedimenti legali e di polizia a seguito della pubblicazione della poesia “Il Fronte Rosso”.

In questo opuscolo, tuttavia, contrariamente alle direttive del partito e alla posizione ambigua dello stesso Aragon, Breton difese concetti come la relazione complementare tra il pensiero dialettico e l’analisi freudiana.

E, in una nota, alludeva alla riunione disciplinare su “Rêverie”:

“Nel frattempo, hanno fatto un miserabile tentativo di usare contro di noi il contenuto molto chiaro della bellissima Rêverie di Dalí”… «Tutto quello che state cercando di fare è complicare il rapporto molto semplice e sano tra un uomo e una donna», ci ha sbottato contro un idiota.”

Dobbiamo ricordare che Dalí era già stato fonte di discordia tra Breton e Aragon. In Conversations: The Autobiography of Surrealism, con André Parinaud e altri, Breton spiegò che l’Objet scatologique, in particolare il suo bicchiere di latte, provocò lo sdegno di Aragon, che si stava allontanando sempre più dai suoi colleghi surrealisti. Sebbene nei suoi ricordi lo confonda con il successivo Veston aphrodisiaque, i cui bicchieri dovevano in realtà essere riempiti con crema alla menta, Breton afferma: «Con grande stupore di tutti i presenti, Aragon protestò con veemenza contro lo spreco di quel latte, arrivando persino a dire che senza di esso i bambini avrebbero potuto soffrire la fame».

È importante sottolineare che l’Objet scatologique fu pubblicato nel terzo numero di Le surréalisme au Service de la Révolution, quindi contemporaneamente a «Rêverie». – Alla luce di questa situazione, Aragon annunciò per iscritto di non identificarsi né con la forma né con il contenuto della plaquette di Breton, rendendo così definitiva la rottura tra i due.

Ma cosa c’era di così scandaloso in «Rêverie»?

Il testo inizia con una chiara indicazione del luogo, della data e persino dell’ora in cui è stato scritto: Port Lligat, 17 ottobre 1931, alle tre del pomeriggio.

Dalí spiega che durante l’ora della siesta si sta preparando a scrivere un lungo studio su Böcklin, in particolare sull’Isola dei morti, per un libro che si intitolerà Surrealist Painting through the Years.

Mentre si prepara meticolosamente, seduto su un divano, ci spiega i suoi problemi: ha bisogno di strumenti per scrivere e di un quaderno, ma diverso da quello che ha usato finora. Va a cercare il quaderno, ma alla fine decide di non prenderlo, anche se prende una crosta di pane e ne stacca delle briciole. Poi schiaccia le briciole in palline minuscole e gioca con esse. Ci parla delle sue riflessioni sulla “frontalità nell’Isola dei morti” e sul “sentimento funebre inconscio che tutti i pittori provano”; cita opere di De Chirico e Vermeer, ecc., mentre allo stesso tempo ci dice che ha voglia di urinare, che sta iniziando ad avere un’erezione, ecc.

Alla fine, entra in uno stato di “fantasia” di rêverie appunto.

Tuttavia, è lui che disegna meticolosamente la sua fantasia che inizia esattamente come la scena reale, ma in un castello immaginario basato su luoghi della sua infanzia, come il Molí de la Torre (una proprietà fuori Figueres appartenente alla famiglia Pichot, dove Dalí trascorse un mese di vacanza nel giugno del 1916) o la Fuente del Leño.

Egli gioca continuamente con gli elementi e lo spazio di questi luoghi (ciò che accade nella “fantasia”) e allo stesso tempo con una briciola di pane (ciò che accade nella “vita reale”). La storia parla di una ragazza (Dulita) che viene preparata (letture, immagini, rituali…) per essere sodomizzata da Dalí, che interpreta il ruolo di un saggio apparentemente sordomuto. La preparazione è affidata a due donne: Matilde, la madre di Dulita, e Gallo, una prostituta che il narratore aveva incontrato qualche tempo prima.

Alla fine, tutto si svolge con una meticolosità maniacale: scene di rovine, cipressi, fontane zampanti, foglie che cadono… salotti borghesi e rituali: un drink e una tazza di caffè ogni sera… All’estremo opposto ci sono stalle ed escrementi, ecc. Il sogno ad occhi aperti termina rapidamente, culminando in un sogno precedente in cui Dulita è Gala, per poi tornare alla realtà da cui, come abbiamo visto, non si è mai veramente allontanato.

I riferimenti spaziali, architettonici e artistici nel sogno ad occhi aperti si intrecciano costantemente con il libro prospettico sulla pittura surrealista, mentre la maggior parte delle descrizioni dettagliate si basano inizialmente su dipinti noti (in particolare L’isola dei morti) per poi passare a dipinti e altre opere dello stesso Dalí.

Il tema dell’iniziazione sessuale delle giovinette e dei giovinetti, tipico di una certa letteratura francese e amato da Dalì, è ricorrente in “Rêverie” ed è giocato con sottile ironia, la stessa ironia con cui, con una sola fava, il pittore si burla maliziosamente di molti piccioni.

I surrealisti, i borghesi, i comunisti, i freudiani, tutti sono oggetto del garbato e surreale motteggio di Dalì, anche e soprattutto in relazione al dipinto di Böcklin a cui Dalí fa riferimento in quella pubblicazione.

In “Rêverie”, che è al tempo stesso trattato sulla pittura e trattato sull’amore, Dalí mette in relazione Böcklin con De Chirico e Vermeer.

Dalí sottolinea l’eccessiva frontalità dell’Isola dei morti e inizia, tra il bisogno di urinare e le lievi erezioni iniziali, a riflettere sulla qualità frontale della prospettiva in De Chirico e Böcklin. In ogni caso, la sua descrizione dei cipressi disposti in cerchio, “cipressi neri”, e delle rovine (fuoco, semicerchio, ecc.) evoca chiaramente il dipinto di Böcklin.

Ma come vedremo in seguito, la critica di fondo che Dalì rivolge a tutte queste concezioni del mondo è il nichilismo, l’ateismo, l’assenza di fede nella trascendenza, specificamente in quella cristiana.

Anche se sono ancora lontani i tempi di una più visibile e vistosa riappacificazione dell’artista con la religione, evidentemente il pittore catalano in qualche modo critica e compiange la povertà spirituale di questi, borghesucci, che anche quando divengono comunisti e rivoluzionari, mostrano la loro pochezza interiore.

In realtà il dipinto di Böcklin appare eccessivo e grossolano e il suo successo si spiega con il suo richiamo alle nostre più profonde paure della morte e la grandezza dell’opera è correlata più alla capacità di esprimere queste paure che a quella di rappresentare il tema della morte stessa.

Questo è il sottile inganno del quadro di Böcklin, tipico del satanismo inconscio.

Tutto sembra al suo posto, anzi democraticamente al suo posto, in quanto tutte le anime, senza distinzioni, trovano riposo sull’Isola, che ricorda vagamente il Mausoleo di Augusto trasformato in elementi naturali.

In realtà la suggestione proveniente dal dipinto è terribile.

Nessun giudizio, nessuna distinzione, nessuna luce.

Una concezione che Dalì trova offensiva.

Anche il romanzo di iniziazione sessuale francese, tipicamente aristocratico, comporta da parte del pittore un giudizio sprezzante su questi borghesi nichilisti e sporcaccioni, su queste masse popolari che, attraverso la rivoluzione pretenderebbero la spartizione non solo dei soldi dell’odiata nobiltà, ma anche della sua stessa carne e della sua sessualità raffinata e variegata.

Dell’aristocrazia non vogliono le realizzazioni spirituali, ma solo quelle pacchianamente materiali.

Un caravanserraglio di anime perdute e disperate la cui più “alta” aspirazione sembra essere quella di finire sulla barchetta di Böcklin diretti all’Isola della prigione eterna.

Il risvolto della fascinazione per il dipinto del simbolista svizzero è quello che, visto che là comunque si va a finire, nel “al di qua” è meglio godersela fino in fondo … ma anche nel godimento i mediocri non raggiungono gli apici aristocratici della grande letteratura erotica francese.

Dalla metà del Seicento e sino alla fine del Settecento questo genere ebbe grandissimo successo, a cominciare da L’ecole des filles del 1655 che fu bruciato sulla pubblica piazza, seguito nel 1660 da l’Academie des dames di Nicolas Chorier, che utilizza la forma del dialogo per raccontare l’iniziazione sessuale di una giovinetta.

Il romanzo erotico fu praticato anche da famosi intellettuali come Denis Diderot con i suoi Le bijoux indiscrets e Mirabeau autore di vari testi fra i quali spicca l’oltraggioso Le Rideau levè ou l’education de Laure nel quale è il padre adottivo a condurre l’iniziazione della figlia ai piaceri della carne e che, forse, costituì fonte di ispirazione per Dalì nello scrivere la sua “Rêverie”.

Espressa fu la sua ammirazione per gli ultimi esempi settecenteschi di tale corrente, cioè per le opere del Marchese de Sade e del bellissimo Les Liaisons dangereuses di Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos, romanzo in forma epistolare considerato un capolavoro della letteratura francese.

Ma Dalì non si accontentò di opporsi ai materialisti/nichilisti solo con le osservazioni ironiche contenute nello scritto pubblicato a Parigi e con le provocazioni erotiche in esso contenute.

L’anno successivo, 1932, il pittore crea un’opera straordinaria: “La vera immagine dell’Isola dei Morti di Arnold Böcklin all’ora dell’Angelus.”

È desolante leggere le interpretazioni che di questo dipinto si sono date, molte di esse di matrice freudiana, secondo le quali il quadro, che riporta cripticamente nel mondo surrealista rivoluzionario la speranza cristiana di salvezza, rappresenterebbe un coacervo simbolico di falli e vagine spiattellate quasi a casaccio sulla tela.

O

Mio

D-o

Eppure, Dalì ci ha lasciato molti indizi utili all’interpretazione del suo dipinto, sia nello scritto del 1931, sia nel titolo del quadro stesso, titolo che appare al profano inutilmente prolisso e convoluto, sia nella costruzione dell’iconografia.

Iniziamo dalla prima parte del titolo. La vera immagine dell’Isola dei Morti di Arnold Böcklin.

Quindi quella del pittore simbolista svizzero rappresenterebbe una “falsa” immagine e quella di Dalì sarebbe quella “vera.”

Un apparente paradosso, ma il pittore di Figueres con il termine “immagine” si riferisce alla simbologia rappresentata dall’isola di Böcklin, non alla sua rappresentazione.

La simbologia della morte rappresentata nel dipinto del pittore svizzero è completamente sbagliata. È fuorviante, nichilista, anticristiana.

Ecco perché la simbologia della morte presentata da Dalì risulta quella “vera.”

L’apparente desolazione ortogonale de La vera pittura dell’Isola dei morti di Arnold Böcklin all’ora dell’Angelus, ci suggerisce immediatamente che la morte non costituisce un evento centrale e predominante dell’esistenza, al contrario di quanto ci mostra il quadro originale.

L’Isola è vista di lato, da lontano e non ci suggerisce alcuna emozione soverchiante.

Non ci sovrasta, non ci opprime; essa costituisce solo uno degli elementi del piano dorato che la avvolge.

Un mare color oro, colore associato alla nobiltà e alla spiritualità, è accompagnato da altri piani più scuri, a suggerire una molteplicità di livelli esistenziali in cui l’anima, nel suo percorso, si può ritrovare.

Die Toteninsel viene massimamente criticata nelle pagine di “Rêverie”, per la sua “frontalità,” per l’oscena esposizione della morte quale concetto definitivo e tombale, pun intended, della Creazione e delle creature.

Per accontare la critica di matrice freudiana, potremmo dire che l’Isola è ciò che vediamo quando si solleva il velo dell’esistenza materiale e la verità ci compare davanti come ciò che emerge dall’impermeabile aperto di un osceno esibizionista. Forse i cipressi simboleggiano altissimi falli che ti attendono per rivelarti che, al di là di quello che hai sperato e creduto, morendo te la sei presa in quel posto.

Scherzo, ovviamente, io sto con Dalì.

Non dimentichiamo, poi, uno dei fattori più importanti.

Sulla barca c’è una bara, non un’anima. C’è un cadavere, non un essere di Luce.

Di qui l’eccessiva “frontalità” dell’opera di Böcklin, che esibisce sfrontatamente il suo satanismo implicito, la sua falsità materialistica…

Oltre la morte c’è ben altro come emerge dalla versione di Dalì, che ci trasporta, misticamente e in modo surreale, all’ora dell’Angelus, come afferma spavalda l’ultima parte della titolazione:

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.

Et concépit de Spíritu Sancto.

Ave Maria…

Ecce ancílla Dómini.

Fiat mihi secúndum verbum tuum.

Ave Maria…

Et Verbum caro factum est.

Et habitávit in nobis.

Ave Maria…

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.

Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

L’ora dell’Angelus è quella della SPERANZA, della PROMESSA, della VITA ETERNA.

Con questa potente allusione al Verbo incarnato Dalì ci suggerisce la marginalità della morte, la sua occasionalità, la sua poca importanza, così ben rappresentate dal pittore catalano nel suo dipinto.

A voler trovare a tutti i costi un vero elemento freudiano nell’opera, ci si può riferire alla coppa tenuta in posizione dalla tensione verticale del liquido che appare a sinistra nell’immagine.

Si può collegare l’iconografia di quella coppa all’unione kabbalisticamente feconda tra acque maschili le mayim dukhrin, che scendono dall’alto (simboleggiate dall’asta rigida che si infila nella coppa stessa) e le acque femminili in essa contenuta le mayim nukvin.

Riassumendo, la reazione del credente Dalì, persona dotata di un forte connessione allo Spirito, a questa pur popolarissima versione cimiteriale del Panopticon benthamiano, è perfettamente coerente e assolutamente comprensibile.

Ciò che è incomprensibile è che, in cento anni non se ne sia praticamente accorto nessun altro.

Questo fatto è la ulteriore prova delle degenerazione del pensiero moderno schiavo dei diktat delle ideologie socialiste, comuniste, cattoliche, capitaliste cioè di tutta la paccottiglia hegeliana.

Non stupisca troppo che questo dipinto, al contrario di quello di Böcklin, abbia incontrato poca fortuna.

Esso viene conservato nel Von der Heydt Museum di Wuppertal e la critica ne parla pochissimo, quasi sempre in modo superficiale, senza coglierne il significato.

Pochi hanno letto “Rêverie”, pochi hanno compreso l’importanza della versione surrealista del famoso quadro del pittore svizzero, dipinto che a tutt’oggi incontra grandissimo apprezzamento, malgrado sia portatore di una lugubre filosofia nichilista.

La grandezza di quest’opera nella versione di Dalì sta anche nella sua enorme semplicità.

Con pochissimi elementi riesce a offrire una narrativa alternativa a quella di Böcklin, mostrando tutti i limiti di quest’ultima.

Quest’opera di Dalì scontenta una lunga teoria di senzadio, apostati, rivoluzionari pentiti e no, p/cretini vari, monsignori e monsignore, accattoni accademici ed istituzionali, hegeliani di destra ed hegeliani di sinistra che parlano e straparlano di arte, ma l’arte l’hanno ormai distrutta (o quasi come vedremo nella prossima puntata).

Ma a Dalì certo questo scontentare le elités non dispiace.

Uomo libero, egli non ha mai inseguito le pezzenterie delle suddette elités intellettuali, che non lo hanno mai amato, per il suo rifiuto di divenire “servo di partito”, “intellettuale d’area” o qualsiasi altra etichetta utilizzata per coprire la faustiana prostituzione della mente e dello Spirito così tipica dell’era moderna.,

Anche la sua fede, per quanto tormentata e problematica lo ha penalizzato, ma neppure questo lo ha mai turbato.

Dalì ha sempre fatto il Dalì e basta, e per questo gli omettini e le donnette non lo hanno mai amato fino in fondo.

Ma se andrete in quei luoghi, ricordatevi che sarete senza dubbio in Dalìland, uno dei posti più magici del mondo.